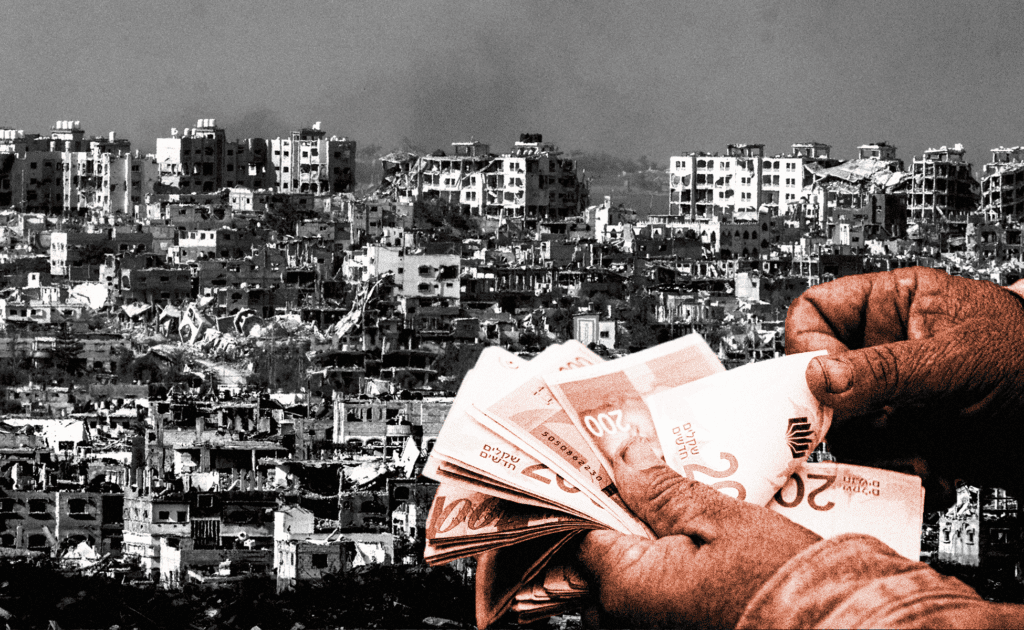

في أوائل ديسمبر الحالي، نجا القطاع المصرفي الفلسطيني بصعوبة من انهيار محتّم، لاسيّما بعدما سعى وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرّف إلى إلغاء ضمانة أساسية تسمح للمصارف الإسرائيلية بالتعامل مع المصارف الفلسطينية، وتحميها من المخاطر القانونية المحلّية والدولية الناشئة عن المعاملات مع المصارف الفلسطينية، وتؤمّن لها الحصانة والتعويض إذا تمّت مقاضاتها بتهم تتعلّق بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال. فمن دون هذه الضمانات، من المرجّح أن تقطع المصارف الإسرائيلية علاقاتها مع المصارف الفلسطينية. ونظراً لأنّ الاقتصاد الفلسطيني لا يمتلك نظاماً نقدياً خاصاً به، ويعتمد بالكامل على الشيكل الإسرائيلي كوسيلة أساسية للتبادل، من شأن قطع الصلة أن تؤدّي إلى انهيار المصارف الفلسطينية.

في النهاية، استجابت إسرائيل لضغوط دبلوماسية غير مسبوقة قادتها وزارة الخزانة الأمريكية ووزراء خارجية مجموعة السبع وغيرها من الجهات الدولية، ومدّدت الضمانات لسنة واحدة. يؤمّن التمديد فترة راحة قصيرة، لكن استقرار السلطة الفلسطينية بات مهزوزاً. وفي حين تستخدم إسرائيل منذ فترة طويلة الروافع الاقتصادية لممارسة الضغوط السياسية على السلطة الفلسطينية، تنذر الأزمة المصرفية الأخيرة بتداعيات أعمق بكثير.

يندرج القرار الأوّلي بسحب الضمانات الصادر عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في إطار رؤيته الأوسع لإعادة تعريف الحكم الفلسطيني في الضفّة الغربية بمعزل عن السلطة الفلسطينية، والتي تتضمّن إعادة تصوّر بنية الحوكمة المالية والنقدية. وبعد أن اعتُبر دعّامة نادرة للاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، يواجه القطاع المصرفي الفلسطيني حالياً ضغوطاً غير مسبوقة بسبب التهديدات الإسرائيلية المُتكرّرة بإنهاء علاقات المراسلة، فضلاً عن شبكة مُعقّدة من التدابير الإسرائيلية، وبيئة اقتصادية وسياسية صعبة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزّة. وعلى الرغم من التطمينات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والبنك الدولي بما يتعلّق بمتانة القطاع المصرفي، تشير الضغوط المُتزايدة إلى أنّ أزمة مالية تلوح في الأفق.

حالة القطاع المصرفي الفلسطيني

يعمل القطاع المصرفي الفلسطيني تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية، رديفة البنك المركزي لدى السلطة الفلسطينية، ويضمّ 13 مصرفاً تدير مجموعة أصول بقيمة 23 مليار دولار، من ضمنها ودائع بحوالي 17 مليار دولار. قبل الصعوبات الأخيرة، صُنّفت المصارف الفلسطينية من بين المؤسّسات المالية الأكثر ربحية في المنطقة. ومع ذلك، لم يُترجَم هذا النجاح إلى نمو اقتصادي مُستدام. يتركّز جزء كبير من القروض المصرفية على الاستهلاك والاستثمارات السكنية، ويؤدّي إلى تضخم أسعار العقارات في الضفّة الغربية وغزّة بما يتجاوز الأسعار في البلدان المجاورة. والواقع أنّ الجزء الأكبر من رأس المال محصور في أصول غير مُنتجة، ما يخلق اقتصاداً منحرفاً، تستفيد منه المصارف فيما يتحمّل السكّان أعباء الديون المُتزايدة.

بحلول الفصل الرابع من العام 2023، حملت المصارف في محفظتها 12 مليار دولار من القروض المحلّية، 25 في المئة منها مرتبطة بالسلطة الفلسطينية أو موظّفيها. وفي غزّة، يبلغ إجمالي القروض المستحقّة على السكّان والشركات نحو 931 مليون دولار، وهي بمعظمها موجّهة نحو قطاعات الإسكان والعقارات والبناء، وتشكّل نحو 10 في المئة من إجمالي القروض المُستحقّة على القطاع الخاص والصادرة عن المصارف الفلسطينية. ونظراً للدمار الهائل في غزّة، حيث تضرّر ودُمّر أكثر من 80 في المئة من المؤسّسات التجارية و87 في المئة من الملكيات السكنية، فقد اندثر جزء كبير من الضمانات العقارية التي تدعم هذه القروض.

وفي الضفّة الغربية، حيث يستحوذ السكّان على نحو 90 في المئة من إجمالي القروض الصادرة عن المصارف الفلسطينية، تسبّبت العمليات العسكرية الإسرائيلية في المحافظات الشمالية بخسائر اقتصادية كبيرة بالممتلكات العامّة والخاصّة، بما في ذلك المنازل والشركات والبنية التحتية. لم تسفر هذه الاعتداءات عن أزمة مالية بعد، لكن احتمالات التخلّف عن السداد عالية، لا سيّما مع وصول معدّل القروض المُتعثرة إلى 4 في المئة، وهي بالتالي تشكّل تهديداً كبيراً.

الدفع باتجاه أزمة

فوق هذه التحدّيات، صعّدت إسرائيل مؤخّراً الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية والقطاع المصرفي. ومن ضمن المشكلات الرئيسة، تبرز مسألة رفض المصارف الإسرائيلية تلبية طلبات المصارف الفلسطينية لإجراء المقاصّة بالشيكل. والمقاصّة هي عملية يحوّل من خلالها فائض الشيكل النقدي في النظام المصرفي الفلسطيني إلى المصارف الإسرائيلية. وهذه الآلية ضرورية للحفاظ على السيولة وتسهيل المعاملات المالية، وتستوجب إجراء المقاصّة في بنك إسرائيل، أي لدى السلطة النقدية المصدّرة للشيكل.

منذ العام 1967، بات الشيكل العملة الفعلية في الضفّة الغربية وغزّة. ولكن في السنوات الأخيرة، تزايد رفض المصارف الإسرائيلية قبول الشيكل النقدي من المصارف الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، رفض بنك إسرائيل رفضاً مُتقطّعاً تنفيذ طلبات سلطة النقد الفلسطينية لإجراء المقاصّة. فضلاً عن ذلك، لم ترفع إسرائيل الحدّ السنوي لقيمة المقاصّة المُحدّد عند 18 مليار شيكل إسرائيلي، على الرغم من أنّ المصارف الفلسطينية تتطلّب ما لا يقلّ عن 22 مليار شيكل إسرائيلي سنوياً.

وبالنتيجة، تراكم فائض من الشيكل في المصارف الفلسطينية، وعلى أثره ارتفعت تكاليف التخزين مع نفاد سعة الخزائن. وردّاً على ذلك، فرضت المصارف قيوداً على الودائع النقدية بالشيكل، وخفّضت أسعار الفائدة على القروض بالشيكل مقارنة بالعملات الأخرى، مثل الدولار الأمريكي والدينار الأردني. ومع ذلك، بقيت هذه التدابير جزئية، وتركت التجّار والمصارف في حالة من عدم اليقين بشأن كيفية معالجة تنامي فائض الشيكل.

ويواجه القطاع المالي في غزّة واقعاً أكثر قتامة. منذ أكتوبر 2023، أوقفت إسرائيل التحويلات النقدية إلى غزة، ودمّرت معظم بنيتها التحتية المصرفية. وبالنتيجة، استنفدت مصارف غزّة احتياطاتها النقدية. ويؤدّي الاستخدام الكثيف لأوراق الشيكل البالية إلى تفاقم المخاوف بشأن مستقبل تداول العملة، إذ يرجّح أن ترفض المصارف الإسرائيلية استلام هذه الأوراق التالفة. في المقابل، لا تستطيع المصارف الفلسطينية تحمّل الخسائر المالية المُرتبطة بمئات ملايين الشواكل النقدية غير القابلة للاستخدام، ولا تمتلك سلطة النقد الفلسطينية ولا السلطة الفلسطينية القدرة المالية لمعالجة هذا العجز.

دعم الحياة الاقتصادية

ينعكس ترنّح القطاع المصرفي على الاقتصاد الكلّي. تشير التقارير إلى أنّ حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل خفّضت الناتج الاقتصادي بنسبة 81 في المئة في غزّة وبنسبة 19 في المئة في الضفّة الغربية. وتراجع مؤشّر التنمية البشرية 69 عاماً إلى الوراء في غزّة في مقابل 16 عاماً في الضفّة الغربية. وفي الوقت نفسه، لا تزال السلطة الفلسطينية تعتاش من الدعم الأجنبي لتحريك الدورة الاقتصادية، مُعتمدة على المساعدات الأوروبية المشروطة المُتفرّقة. قد يعزّز الاتفاق الأخير بين الولايات المتّحدة وإسرائيل، قدرة السلطة الفلسطينية على تغطية بعض النفقات الجارية مؤقّتاً، إذ ستفرج إسرائيل بموجبه عن الرسوم التجارية الفلسطينية المُحتجزة (المعروفة باسم عائدات المقاصّة). ومع ذلك، لا تزال السلطة الفلسطينية ترزح تحت عبء ديون بقيمة 4 مليارات دولار لمصلحة المصارف، وتدين للموظّفين والمورّدين بنحو 4 مليارات دولار أخرى، استحقّ معظمها في خلال العامين الماضيين.

سينتج عن انهيار القطاع المصرفي الفلسطيني عواقب بعيدة المدى. بالنسبة إلى الفلسطينيين، سيؤدّي الانهيار المصرفي إلى تفكيك آخر ركائز الاستقرار الاقتصادي، ومفاقمة البطالة التي تقترب من 50 في المئة، وتأجيج الفقر المُتصاعد الذي تقدّر الأمم المتّحدة أن يصل إلى 74,3 في المئة في العام 2024. ولن تكون إسرائيل بمنأى عن هذه التداعيات، لا سيّما أنّ اقتصادها يستفيد من التجارة مع الأراضي الفلسطينية، إذ تتجاوز التبادلات التجارية الثنائية 800 مليون دولار شهرياً. وفي حالة حدوث أزمة مصرفية أو تعليق العلاقات المصرفية، لن تتمكّن المصارف من تمويل العمليات التجارية أو تسديد المدفوعات لشراء السلع والخدمات من الشركات والمورّدين الإسرائيليين، بما في ذلك الواردات الدولية التي تصل إلى الضفّة الغربية وغزّة عبر وسطاء إسرائيليين.

تمتلك السلطة الفلسطينية القليل من الأدوات الفعّالة لتعزيز استقرار قطاعها المصرفي أو تثبيته. إن التدابير القصيرة الأجل، مثل توسيع علاقات المراسلة مع المصارف الإسرائيلية، أو ابتكار آليّات لإدارة العملة مع بنك إسرائيل، أو إصلاح إمدادات النقد المدمّرة في غزّة، قد تخفّف الضغوط مؤقتاً، ولكنّها لن تحلّ المشاكل الأساسية. تهتزّ الثقة في قدرة النظام المصرفي على الصمود جرّاء عمليات الجيش الإسرائيلي، التي تدمّر الضمانات العقارية وتقطع الشرايين المالية، وتكشف عن الأثر الأكبر للدمار.

ومثل كلّ شيء في فلسطين، يُعتبر مصير القطاع المصرفي سياسياً في جوهره. تبيّن الوقائع سذاجة قرار السلطة الفلسطينية القاضي بإنشاء البنية الأساسية المصرفية تحت الاحتلال وتطويرها، فقد قلّل من شأن التوسّع الإسرائيلي المستمرّ واعتماد السلطة الفلسطينية المُفرط على الدعم الدولي. فلا يتطلّب الحفاظ على الودائع الفلسطينية والحفاظ على نظام مالي فعّال إرادة سياسية استثنائية فحسب، وإنّما إعادة تصوّر جذرية للعلاقات الاقتصادية في ظلّ الهيمنة الإسرائيلية. وهذا التحوّل الأساسي غائب عن حسابات السلطة الفلسطينية. ومن دونه، ستتعثّر الحلول قصيرة الأجل وسيبقى القطاع المصرفي ضعيفاً.