مصر وتركيا:

تقارب براغماتي ومصالح متشابكة

موجز قضية، مايو 2025

النقاط الرئيسيّة

العداء بين مصر وتركيا ليس مساراً حتميّاً: بعد عقد من الخصومة، أدركت كلّ من القاهرة وأنقرة أنّ التعاون وإدارة الخلافات بينهما يلبّي مصالحهما الوطنية أكثر من المواجهة وبعيداً عن المعادلات الصفرية.

تداخل السياسات الداخلية والخارجية: لقد ساهمت التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مصر وتركيا، إلى جانب التغيرات الإقليميّة من ليبيا إلى الخليج، في تحقيق انفراجة في العلاقات بين الدولتين.

العلاقات التجارية المتنامية تعزّز التقارب: على الرغم من سنوات القطيعة الدبلوماسية، سجّل التبادل التجاري بين مصر وتركيا نموّاً مطّرداً، ما ساهم في تعزيز الروابط بين الجانبين.

تطبيع العلاقات يساعد مصر وتركيا على إدارة الخلافات بينهما: لا تزال المصالح المصرية والتركية تتقاطع حيناً وتتعارض أحياناً أخرى، لا سيّما في ليبيا وشرق المتوسط والسودان وقضايا أخرى. ويُعوَّل على الدبلوماسية والبراغماتية في إدارة هذه الخلافات.

المقدّمة

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر في فبراير 2024 للمرّة الأولى منذ العام 2012، منهياً بذلك قطيعة سياسية ودبلوماسية بين مصر وتركيا استمرّت لأكثر من عقد.1 وفي سبتمبر، ردّ الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة، كما التقى الرئيسان في أكثر من تجمع إقليميّ ودوليّ على مدار العام، في ما بدا تتويجاً لمسار من المساعي الدبلوماسية الرامية لوصل ما انقطع، وتأكيداً أنّ لا عداء دائم ولا صداقة دائمة في السياسة. بدأت سلسلة اللقاءات هذه بمصافحة بين الرئيسين على هامش حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، إذ أدركت كلّ من أنقرة والقاهرة أنّ التعاون، لا المواجهة، هو السبيل الأفضل لتحقيق مصالحهما الوطنية، بالأخصّ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة سياسياً واقتصادياً وأمنياً. وقد أفضت الاجتماعات الثنائية المتكرّرة بين مصر وتركيا في خلال العام 2024 إلى توقيع 17 مذكّرة تفاهم، تهدف إلى زيادة التبادل التجاري السنوي من 10 إلى أكثر من 15 مليار دولار، وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية، وبيع مسيّرات تركية إلى مصر، إلى جانب إطلاق مجلس تعاون إستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.2

يفترض موجز القضيّة أنّ تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا هو نتيجة مباشرة لتقاطع عاملين مترابطين: التحوّلات في الديناميّات الإقليمية، والتحدّيات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية التي تواجه كلّاً من البلدين. ويمكن القول إنّ هذه التحوّلات قد تفاقمت بفعل مجموعة من العوامل، منها الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا، والمصالحة الخليجية، والحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا. يشكّل تطبيع العلاقات خطوة مهمّة بعد عقدٍ من الخصومة، إلّا أنّه لا يعني بالضرورة أنّ مصر وتركيا قد تجاوزتا جميع الخلافات بينهما. ومع ذلك، فإنّه من المرجّح أن يدفع ذلك (التطبيع) الطرفين إلى تبنّي نهج براغماتي، وتفعيل القنوات الدبلوماسية المختلفة، بهدف إدارة التباينات والبحث عن أرضية مشتركة. ويكتسب هذا التوجّه أهميّة متزايدة في ظل التحوّلات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتنامي التداخل في مصالح البلدين.

بذور الخلاف

بدأت القطيعة الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة عقب احتجاج تركيا على إطاحة وزير الدفاع المصري آنذاك، عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الراحل محمد مرسي في العام 3.2013 وفي ما وصفت أنقرة ما حدث بالانقلاب، أشادت السلطات ووسائل الإعلام المصرية، ووصفته بخطوة ضرورية تحظى بتأييد شعبي واسع. لاحقاً، احتضنت تركيا عدداً من المعارضين المصريين في المنفى، بالأخصّ أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وسمحت لهم ببثّ منصّات إعلامية معارضة من أراضيها. وتطور التجاذب الشديد بين البلدين بسبب التباين في المواقف والمقاربات الأيديولوجية بشأن عدد من القضايا، بما فيها الحرب في ليبيا وسوريا، والموقف من الإسلام السياسي، وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بالإضافة إلى الحصار الذي فرضه الرباعي العربي على قطر. ففي كلّ من هذه الملفّات، وقفت مصر وتركيا على طرفي نقيض أو سعت كلّ منهما إلى تقويض نفوذ الأخرى. ومع ذلك، يجدر التوقّف عند العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، التي وإنّ تأثّرت في البداية، ظلّت قائمة، واستمرّ العمل باتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة عام 4.2005

وعلى الرغم من جمود أوّلي، سجّلت التجارة بين البلدين نموّاً مطّرداً في السنوات الماضية. ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر بنسبة 14 في المئة بين عامَي 2021 و2022، من 6,7 إلى 7,7 مليارات دولار.5 وأظهر تقرير البنك المركزي المصري لعامَي 2022 و2023 أنّ تركيا حلّت في المرتبة الخامسة بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، متقدّمة على دول مثل ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في حين كانت مصر الشريك التجاري الأكبر لتركيا في أفريقيا.6 وفي العام 2024، قدّر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) عدد الشركات التركية العاملة في مصر بنحو 200 شركة، باستثمارات تفوق 3 مليارات دولار، وتوفّر بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 170 ألف فرصة عمل.7

تغيّر الأوضاع الجيوسياسة بعد عقد من الزمن

تأثّرت العلاقات بين مصر وتركيا على مدى العقد الماضي بجملة من العوامل المتشابكة. فقد تخلّل السنوات العشرة التي فصلت بين القطيعة والمصالحة تصعيدٌ سياسي وتراشقٌ إعلامي حادّ، بلغ ذروته بين عامَي 2019 و2020، مع الحرب الأهلية في ليبيا8 وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) الذي لم تدع له تركيا.9

في العام 2019، شنّت قوّات اللواء خليفة حفتر المتمركزة في بنغازي شرق ليبيا محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس، ما فتح الباب أمام تطوّرات لم تكن في الحسبان.10 فقد دفعت هذه العملية الفاشلة بمصر وتركيا نحو مسار هدّد بمواجهة عسكرية مباشرة. وأدّى الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة والمتمركزة في طرابلس، دوراً حاسماً في وقف تقدّم قوات حفتر وقلب موازين المعركة.11 ودفعت هذه التطوّرات مصر (والإمارات العربية المتحدة وروسيا) إلى التهديد بالتدخّل المباشر في حال شنّت القوّات الموالية لتركيا هجوماً على مدينة سرت.12 شكلت التحوّلات في موازين القوى، وترسخ الوجود التركي، وحالة الجمود العسكري في ليبيا، في نهاية المطاف دافعاً جيوسياسياً لكلّ من مصر وتركيا للنظر في خيار المصالحة.

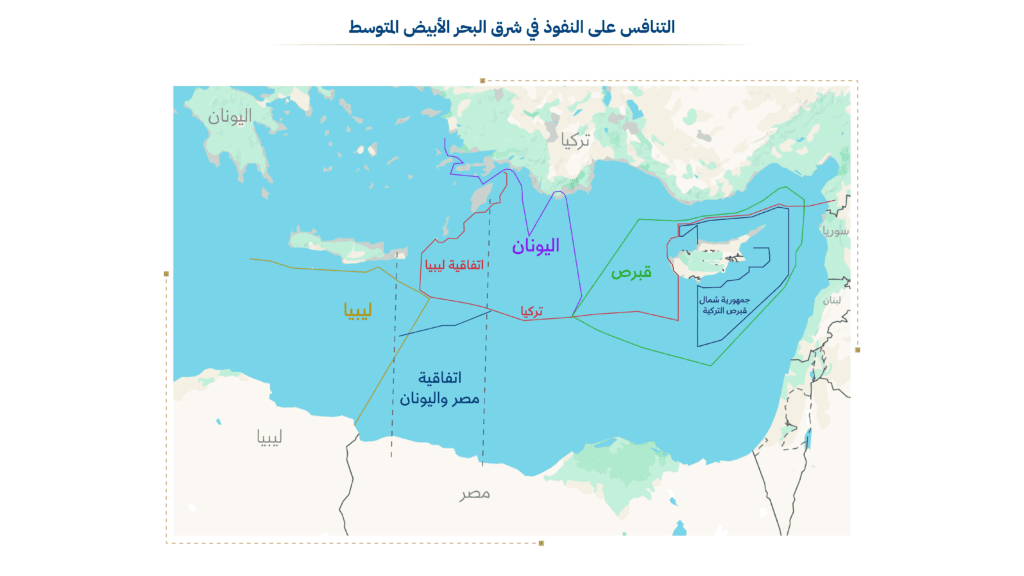

إلى جانب الدعم العسكري، وقّعت تركيا اتّفاقاً بحرياً مع حكومة طرابلس نصّ على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) بين سواحلهما، ومنح أنقرة حقّ استكشاف الموارد الهيدروكربونية في أعماق البحر.13 تسبّب ذلك في تصعيد التوتّر القائم أصلاً بين تركيا من جهة، وكلّ من اليونان وقبرص من جهة أخرى، وعمّق الخلافات المزمنة حول ترسيم الحدود البحرية في المتوسط.14 ووجّه الاتفاق أيضاً ضربة لخطط منتدى غاز شرق المتوسط، الذي ضمّ مصر واليونان وقبرص بالإضافة إلى دول أخرى، وهدف إلى تطوير عمليات استكشاف الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية وتنسيقها، واستُبعدت تركيا من عضويته عند تأسيسه.

في موازاة التصعيد مع تركيا، حافظت مصر والسعودية والإمارات على مستوى من التنسيق الوثيق نسبياً حول عدد من القضايا الإقليمية، أبرزها الحصار على قطر عام 2017، الذي شكّل محطّة مفصلية في السياسة العربية والشرق أوسطية، معيداً إلى الأذهان مشهد الحرب الباردة العربية في خمسينات وستينات القرن الماضي. وشكّل هذا الحصار فرصة لتركيا للتأكيد على دورها الإقليمي، وتشكيل قوّة موازية للتكتّل السعودي الإماراتي المصري من خلال دعمها لقطر وتعزيز علاقاتهما الثنائية على المستويين الاقتصادي والعسكري. وفي يناير 2021، تخلّى الرباعي العربي عن مطالبه، وتمّت المصالحة مع قطر التي كانت بحلول ذلك الوقت قد وطّدت علاقاتها مع كلّ من تركيا وإيران.

تزامنت عودة قطر إلى الحاضنة الإقليمية مع انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، ما ساهم في خفض مستوى التوتّر تدريجياً، وفتح المجال أمام تطبيع العلاقات بين عدد من القوى الإقليمية.15 وقد جاءت إعادة الضبط هذه عقب أحداث مفصليّة في المنطقة، أبرزها هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية والإماراتية، وتوقيع “اتفاقات إبراهام”، فضلاً عن جملة من التحدّيات السياسية والاقتصادية الأخرى.

مهّدت هذه الانفراجة الإقليمية لاعتماد مقاربة دبلوماسية واقعية بين تركيا ومصر، تمحورت حول تحقيق الاستقرار وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري. وقد تجلّت هذه الديناميّة بوضوح في زيارات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى كلّ من الإمارات والسعودية عام 2022. وساهمت الأجواء الإيجابية نسبياً في ذلك الوقت في إطلاق مسار لتحسين العلاقات الإقليمية، شمل تقارباً بين السعودية وإيران،16 وانفتاحاً على نظام بشار الأسد،17 وصولاً إلى تهيئة الظروف للمصالحة بين مصر وتركيا.

المصادر: وزارة الخارجية التركية، وكالة أنباء الأناضول، تقارير إعلامية يونانيّة، معهد فلاندرز البحري.18

ملاحظة: بعض المناطق الاقتصاديّة الخالصة متنازع عليها.

التحدّيات الداخلية

لا يمكن فصل الديناميات الإقليميّة التي مهّدت للمصالحة بين تركيا ومصر عن التحدّيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية في كلّ منهما. فالاستقرار الداخلي يعزّز قدرة الدول على بسط نفوذها خارج حدودها، فيما تضعفها الاضطرابات الداخلية. ومن المرجّح أن يكتسب عامل الاستقرار وزناً متزايداً في السنوات المقبلة، في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين بشأن التحوّلات السياسية؛ فحتى وقت كتابة هذه الأسطر، لا يسمح دستور كلا البلدين لأي من الرئيسين السيسي وأردوغان بالترشّح للانتخابات مجدّداً بعد انتهاء ولايتهما الحالية.19

وعلى الرغم من صمود العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية في وجه الخلافات السياسية، مرّت مصر وتركيا باضطرابات حادّة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في السنوات الماضية.20 يُعزى جانب منها إلى عوامل داخلية، أهمّها سوء الإدارة والتحدّيات البنيوية الاقتصادية والمالية، ما جعل أنقرة والقاهرة عرضة للصدمات الخارجية، مثل البطء في التعافي من جائحة كورونا، والتوتّرات مع الدول الخليجية، وتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، والانعكاسات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على غزة. وساهمت هذه الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين في تباطؤ وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل في توقفها في بعض الحالات. وأدّى التغيير في أسعار الطاقة والغذاء إلى تعميق الأزمات الناتجة عن تراجع سعر الصرف وضعف تدفّق الاستثمارات، وانعكس ذلك في ارتفاع نسب التضخّم وأسعار الفائدة ومستويات الدين.21 فعلى سبيل المثال، بلغ معدّل التضخّم في مصر 40 في المئة في العام 2023، بينما سجّلت تركيا في العام 2022 أعلى مستوى تضخّم لها منذ 24 عاماً، وصل إلى 85,5 في المئة.22

بالتالي، أصبح توسيع العلاقات الاقتصادية أولويّة مشتركة لكلّ من مصر وتركيا، وتجلّى ذلك في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين. ويوفّر بناء منظومة اقتصادية وتجارية متنوّعة ومتكاملة فرصاً تنموية أوسع، مقارنة بالنمط القائم على تبادلات رأسمالية وعمّالية مباشرة فحسب، وهو النموذج السائد غالباً في العلاقات بين دول المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة والموارد المحدودة، وتلك التي تتمتّع بثروات أكبر وعدد سكّان أقلّ. لهذا السبب، غالباً ما تصمد الاتفاقات التجارية في وجه التوتّرات السياسية، نظراً للكلفة الباهظة التي قد يترتّب على تعطيلها وتطال المستثمرين والمستهلكين والاقتصاد الوطني ككلّ.23 كما أنّ للأنظمة الحاكمة مصلحة مباشرة في الحدّ من التوتّرات الاجتماعية والاقتصادية، لما قد تخلّفه من اضطرابات داخلية، وهو ما يشكّل مصدر قلق لكلّ من القاهرة وأنقرة.

أفق التعاون والتنافس

تشكّل عودة البراغماتية في العلاقات بين مصر وتركيا خطوة مهمّة للأمام، لكن استمرارها مرهون بمدى استعداد الطرفين لإدارة الخلافات مباشرة وعبر القنوات الدبلوماسية. حتّى الآن، يبدو حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات التنسيق، فيما تتقاطع مصالحهما في ظلّ التحوّلات الإقليمية وتقلّبات السياسات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

لكنّ ذلك لا يعني، في أيّ حال من الأحوال، أنّ صفحة التنافس بين مصر وتركيا قد طُويت إلى الأبد. إذ من المرجّح أن يبقى عدد من الملفّات الخلافية عالقاً في المستقبل المنظور، وفي مقدّمتها تباين المصالح في ليبيا، وخلافات ترسيم الحدود البحرية، واستبعاد تركيا من منتدى غاز شرق المتوسط. وقد تظهر أيضاً قضايا أخرى تعيد تأجيج التوتّر بين البلدين، لا سيّما في ظل التطوّرات المتسارعة في سوريا والسودان، والمنافسة المتنامية في منطقة القرن الإفريقي. تجدر الإشارة إلى أنّ ليبيا والسودان يحتلّان موقعاً محورياً في حسابات الأمن القومي ودور مصر الإقليمي، بما يعادل أهميّة التطوّرات في العراق وسوريا بالنسبة إلى تركيا. لكن الفارق الأساسي يكمن في أنّ تركيا نجحت في ترسيخ حضورها كلاعب مؤثّر في ليبيا، وإلى حدّ ما في السودان، في حين أنّ مصر لا تملك نفوذاً موازياً في كلّ من سوريا والعراق.

التنافس في ليبيا

تكرّست خطوط الانقسام في ليبيا بين شرق البلاد وغربها منذ العام 2020. وفي ظلّ هذا الواقع، أبدت كلّ من مصر وتركيا انفتاحاً على تطوير علاقات مع أطراف كانت تعارضها في السابق. لكن ذلك لن يغيّر معارضة القاهرة على الوجود العسكري التركي، أو يقلّل من نفوذ أنقرة الأمني على حكومة طرابلس. في المقابل، تستقطب ثروات ليبيا الهيدروكربونية ومشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية كلا الطرفين، وعلى الأرجح أنّها ستكون الحافز الأهمّ للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا على المدى المنظور. غير أنّ هذا التركيز قد يأتي على حساب جهود توحيد المؤسّسات المدنيّة والأمنيّة، أو مساعي إطلاق مسار سياسي حقيقي.

تُعدّ الإمارات وروسيا من بين الدول الرئيسية الفاعلة في ليبيا حيث تواصلان ترسيخ مناطق نفوذ تتقاطع وتتعارض مع مصالح مصر وتركيا. ومنذ العام 2021، بدأت أبو ظبي تخفّف تدريجياً من تدخّلاتها المباشرة، متبنّية مقاربة توازن بين دعمها لخليفة حفتر، ومساعيها للتقارب مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.24 وقد تجلّى هذا التوجّه في مشاركتها بجهود الوساطة لاستئناف تصدير النفط،25 والسعي لتخفيف التوتّرات بعد تعيين رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط عام 26،2022 ووقف دعمها للمرتزقة، إلى جانب تطلّعها للاستفادة من موقع ليبيا الإستراتيجي.27 أمّا روسيا، فتسعى إلى إعادة إحياء حضورها ودورها في ليبيا، مستخدمة الأراضي الخاضعة لسيطرة حفتر في الشرق كقاعدة انطلاق لعملياتها في أفريقيا.28 وقد وجّه سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر 2024 ضربةً قاسية لموسكو، غير أنّها سارعت في غضون أيام إلى نقل معدّات وموارد عسكرية من سوريا وبيلاروسيا والأراضي الروسية إلى ليبيا، وفق ما ذكرته تقارير.29

من المستبعد أن يكون نقل المعدّات العسكرية الروسية إلى ليبيا إجراءً مؤقّتاً، وعلى الرغم من أنّه لا يخلّ مباشرة بالتوازن الهشّ القائم في الوقت الراهن، إلّا أنّه قد يتحوّل مستقبلاً إلى عامل مزعزع للاستقرار. علاوة على ذلك، فإنّ تصاعد الوجود العسكري الروسي لا يُشكّل تهديداً لليبيا فحسب، بل يطال أيضاً تركيا ومصر، وحتى أوروبا، خصوصاً حين تضع الحرب في أوكرانيا أوزارها.30 ومع تغيّر المعادلات والديناميات في ليبيا وتنافس الأطراف الخارجية والمجموعات المسلّحة على حماية مكاسبها الاقتصادية وترسيخ نفوذها السياسي، يبقى للفاعلين المحلّيين هامش حركة لزعزعة الاستقرار الهشّ الذي فرضته التدخّلات الخارجية.

الحدود البحرية ومنتدى غاز شرق المتوسط

يمكن للمصالحة بين مصر وتركيا وعودة الاستقرار النسبي إلى ليبيا أن تفتحا المجال أمام تعاون مشترك في مجال استكشاف الموارد الهيدروكربونية، ما يساهم في تخفيف التوتّرات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة. فعلى الرغم من التباين بين القاهرة وأنقرة بشأن تعريف الحدود البحرية وتفسير قانون البحار، تتركّز الخلافات البحرية في الأساس بين تركيا من جهة، وكلّ من اليونان وقبرص من جهة أخرى. فحتّى حين وقّعت مصر اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع اليونان عام 2020، حرصت على أخذ الخلافات بين تركيا واليونان وقبرص بعين الاعتبار، وسعت إلى موازنة تعاطيها مع الأطراف الثلاثة، رغم مواقف أنقرة.31

من المستبعد أن تنضمّ تركيا إلى منتدى غاز شرق المتوسط، على الرغم من تقاربها مع مصر ومحاولات الانفتاح على اليونان، إذ إنّ ذلك سيقتضي قبولها بحدود بحرية لطالما رفضتها، فضلاً عن معالجة الملف القبرصي المعقّد.32 وقد يزداد المشهد تعقيداً إذا تمّ التوصّل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين تركيا والحكومة الجديدة في سوريا،33 ما سيربط بين المصالح التركية في كلّ من ليبيا وسوريا، ويفاقم بالتالي التنافس على النفوذ في البحر المتوسّط.34

تحوّل جذري في سوريا

لم يكن سقوط نظام الأسد في سوريا على يد هيئة تحرير الشام أمراً مستساغاً بالنسبة إلى النظام المصري الذي لا يزال ينظر إلى الإسلام السياسي كتهديد. فعلى مدى العامين الماضيين، دعمت القاهرة مسار الانفتاح على نظام الأسد، رغم سجلّه الحافل بالانتهاكات. ومع ذلك، وبعد نحو أسبوعين من التريّث، أجرى وزير الخارجية المصري اتصالاً بنظيره السوري الجديد.35 وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك بياناً هنّأ فيه قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع على تولّيه رئاسة سوريا،36 وعقد معه اجتماعاً ثنائياً على هامش القمّة الطارئة لجامعة الدول العربية التي استضافتها القاهرة في مطلع مارس 37.2025 وعلى الرغم من هذه الخطوات، لا تزال القاهرة بعيدة عن الانخراط الكامل مع القيادة السورية الجديدة، ومن المستبعد أن تبادر علناً إلى التوسّط أو دعم جهود إعادة الإعمار. لكنّها ستُبقي قنوات التواصل الرسمية مفتوحة، مع التزام نهج حذر يقوم على “الترقّب وانتظار ما قد يحدث”. تختلف المقاربة التركية جذرياً عن النهج الذي تتّبعه مصر. فقد دعمت أنقرة، على مدى أكثر من عقد، الجهود الرامية إلى إسقاط نظام الأسد، سواء من خلال التدخّل العسكري لإضعافه أو توفير الدعم لعدد من فصائل المعارضة، رغم ما تكبّدته من أعباء اجتماعية واقتصادية نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين السوريين.38 من هذا المنطلق، يشكّل سقوط الأسد فرصة إستراتيجيّة لتركيا لإعادة رسم ملامح المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في سوريا، لا سيّما مع تراجع نفوذ كلّ من روسيا وإيران.39 تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، كان أوّل مسؤول أجنبي رفيع المستوى يزور دمشق ويلتقي القيادة السورية الجديدة.40 وعلى الرغم من اندفاع أنقرة لاحتضان سوريا الجديدة وإعادة دمجها والانخراط في شراكات سياسية واقتصادية معها، تصطدم هذه الجهود منذ البداية بجملة من التحدّيات، أبرزها العقوبات الدولية، والانقسامات الداخلية في سوريا، وتضارب الرؤى الإقليمية. كما أنّ التوتّرات المستمرّة بين تركيا وإسرائيل حول الملفّ السوري ستلقي بظلالها، بدون شكّ، على مجريات الأحداث على الأرض.41

السودان والقرن الأفريقي

تتقاطع مصالح مصر وتركيا في السودان ومنطقة القرن الإفريقي، ويُرجّح أن يساهم التقارب بينهما في تعزيز تلك المصالح والدفع بها قُدماً. إذ يدعم الطرفان استقرار السودان، كلٌّ انطلاقاً بما يخدم مصالحه السياسية والاقتصادية التي تلتقي حيناً وتفترق أحياناً أخرى. فبينما تعطي القاهرة الأولوية للبعد الأمني، اختارت أنقرة الاستثمار كمدخل لتعزيز حضورها في السودان.42 ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان عام 2023، حاولت كلّ من مصر وتركيا (ودول أخرى) الوصول إلى تسوية دبلوماسية، إلّا أنّ تلك الجهود لم تُسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن. ومع تصاعد حدّة الصراع، آثرت الدولتان في نهاية المطاف دعم القوّات المسلّحة السودانية في مواجهة قوّات الدعم السريع،43 ربما بدافع القلق من تقارير تحدّثت عن انخراط كلّ من إيران وروسيا والإمارات،44 وهي دول تتعارض مصالحها في السودان مع مصالح القاهرة وأنقرة.45

تبدو الصورة في القرن الأفريقي أكثر تعقيداً، بالأخصّ في ما يتعلّق بكلّ من إثيوبيا والصومال، إذ إنّ العلاقات متوتّرة بين القاهرة وأديس أبابا، في ظلّ تعثّر المفاوضات الممتدّة منذ سنوات حول حقوق مياه النيل ومشروع سدّ النهضة. تميل إثيوبيا إلى النظر بعين الريبة إلى أي تحرّك مصري في المنطقة، وتعتبره تهديداً مباشراً لمصالحها. وقد بدا ذلك جلياً في الخطاب الإعلامي والتصريحات الرسمية التي أعقبت سلسلة اللقاءات بين مسؤولين مصريين وصوماليين،46 والقمّة الثلاثية التي جمعت رؤساء مصر وإريتريا والصومال في العام 47.2024

من جانبها، عملت تركيا على مدى أكثر من عقد على توطيد علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إثيوبيا،48 في إطار إستراتيجية أشمل تهدف إلى ترسيخ حضورها في القرن الأفريقي وتوسيع شبكة شراكاتها مع دوله، ومن بينها الصومال التي أبرمت عدداً من الاتفاقيات الكبرى مع أنقرة،50 وتحتضن قاعدة عسكرية تركية.49 وقد انعكست الديناميات المتغيّرة وتضارب المصالح في المنطقة في إعلان مذكّرة التفاهم بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال الانفصالية (إقليم أرض الصومال) في يناير 2024، التي تسمح لأديس أبابا بمنفذ إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم.51

تردّد صدى الاتفاق على امتداد المنطقة، ما دفع مصر والحكومة الصومالية إلى تعزيز الروابط بينهما، كما أطلق حراكاً دبلوماسياً لاحتواء التوتّر بين مقديشو وأديس أبابا، ساهمت فيه علاقات تركيا مع الجانبين.52 غير أنّ هذه التهدئة قد لا تصمد طويلاً إذا ما أقدمت إدارة ترامب على الاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال، وهو ما سيتيح لإثيوبيا المضي قدماً في مساعيها للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، ويزيد من تعقيد علاقاتها مع مصر والأطراف الإقليمية الأخرى.

الخاتمة

شهدت العلاقات بين مصر وتركيا تحوّلاً نوعياً، انتقل بهما من منطق المواجهة والمعادلات الصفرية إلى مقاربة أكثر براغماتية لإدارة خلافاتهما. ويعكس تطبيع العلاقات الثنائية الذي تجلّى في اللقاءات الدبلوماسية الرفيعة المستوى والاتفاقيات الاقتصادية الكبرى اعترافاً مشتركاً بأهمّية التعاون في منطقة تشهد تقلّبات حادّة. وتتجلّى ملامح هذا التحوّل بوضوح في النموّ المتواصل للتبادل التجاري بين البلدين، ما يعزّز القناعة بأنّ الترابط الاقتصادي يمكن أن يشكّل رافعة حقيقية للتقارب السياسي. مع ذلك، لا يلغي هذا التقارب المستجدّ التعقيدات العميقة وإمكانية تجدّد التنافس بين البلدين. فالتباينات المستمرّة بشأن ملفّات مثل ليبيا وسوريا والسودان والقرن الإفريقي، إلى جانب الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، تكشف عن تحدّيات لا تزال تعيق الوصول إلى استقرار مستدام في العلاقات المصرية التركية.

يعتمد نجاح هذا التقارب وتوطيد في المرحلة المقبلة على قدرة مصر وتركيا على الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية. ويشكّل توقيع مذكّرات التفاهم وإنشاء مجلس تعاون إستراتيجي رفيع المستوى إطاراً واعداً لتعزيز الشراكة بين البلدين، إلّا أنّ استقرار العلاقات على المدى الطويل سيبقى مرهوناً بمدى استعدادهما للتعامل مع القضايا الخلافية بروح توافقية. تتجاوز أهمية الشراكة البنّاءة بين مصر وتركيا حدود العلاقة الثنائية، إذ ينعكس نجاحها تلقائياً على المشهد غير المستقرّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من التوتّرات والصدامات التي شكّلت علاقة البلدين على مدى العقد الماضي، فإنّ المسار الحالي يفتح باباً لتفاؤل حذر، ما دام الطرفان يتمسّكان بخيار الشراكة البراغماتية والاحترام المتبادل.

الهوامش

1 “Erdoğan says Turkey ready to cooperate with Egypt on Gaza,” Reuters, February 14, 2024, https://www.reuters.com/world/turkeys-Erdoğan-first-egypt-visit-decade-with-gaza-focus-2024-02-14/.

2 “Turkey agrees to provide drones to Egypt,” Reuters, February 2, 2024, https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-agrees-provide-drones-egypt-2024-02-04/; Noha El Tawil, “Egypt, Turkey sign 17 MoUs, aim for $15B trade exchange annually,” Egypt Today, September 4, 2024, https://www.egypttoday.com/Article/1/134544/Egypt-Turkey-sign-17-MoUs-aim-for-15B-trade-exchange.

3 “Egypt expels Turkish ambassador, Turkey retaliates,” Reuters, November 23, 2013, https://www.reuters.com/article/world/egypt-expels-turkish-ambassador-turkey-retaliates-idUSBRE9AM03Y/.

4 Ministry of Trade, Republic of Türkiye, “Free Trade Agreements: Egypt,” https://www.trade.gov.tr/free-trade-agreements/egypt, accessed March 31, 2025.

5 “Egypt’s exports to Turkey rose by 32.3% in 2022; bilateral trade 14% up: CAPMAS,” Ahram Online, March 18, 2023, https://english.ahram.org.eg/News/491959.aspx.

6 Hossam Mounir, “Egypt’s foreign trade reaches $110.407bn in 2022/23: CBE,” Daily News Egypt, November 7, 2023, https://www.dailynewsegypt.com/2023/11/07/egypts-foreign-trade-reaches-110-407bn-in-2022-23-cbe/.

7 Hossam Mounir, “Egypt’s foreign trade reaches $110.407bn in 2022/23: CBE,” Daily News Egypt, November 7, 2023, https://www.dailynewsegypt.com/2023/11/07/egypts-foreign-trade-reaches-110-407bn-in-2022-23-cbe/.

8 “Timeline: Haftar’s months-long offensive to seize Tripoli,” Al Jazeera, February 19, 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/2/19/timeline-haftars-months-long-offensive-to-seize-tripoli.

9 Stuart Elliott, “East Mediterranean states launch founding framework of regional gas forum,” S&P Global, January 17, 2020, https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/natural-gas/011720-east-mediterranean-states-launch-founding-framework-of-regional-gas-forum.

10 Hamdi Alkhshali, “Libya’s renegade general calls for offensive on Tripoli,” CNN, April 4, 2019, https://www.cnn.com/2019/04/04/africa/libya-khalifa-haftar-advance-tripoli-intl/index.html.

11 “Erdoğan: Turkish soldiers gradually being deployed to Libya,” Al Jazeera, January 6, 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/1/6/Erdoğan-turkish-soldiers-gradually-being-deployed-to-libya

12 Samy Magdy and Andrew Wilks, “Egyptian president says Libyan city Sirte a ‘red line,’” Associated Press, June 20, 2022, https://apnews.com/article/849b1049742450459e04b4806f52a072.

13 Luke Baker, Tuvan Gumrukcu and Michele Kambas, “Turkey-Libya Maritime Deal Rattles East Mediterranean,” Reuters, December 4, 2019, https://www.reuters.com/article/world/turkey-libya-maritime-deal-rattles-east-mediterranean-idUSKBN1YT0JM/.

14 Selcan Hacaoglu, “Turkey Signals Push for Deal on Maritime Boundary With Egypt,” Bloomberg, March 3, 2021, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-03/turkey-signals-push-for-deal-on-maritime-boundary-with-egypt.

15 “Qatar crisis: Saudi Arabia and allies restore diplomatic ties with emirate,” BBC, January 5, 2021, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55538792

16 “Timeline: Iran and Saudi Arabia, from rivalry to rapprochement,” Al Jazeera, March 10, 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/3/10/iran-and-saudi-arabia-from-rivalry-to-mending-ties-a-timeline

17 William Christou, “Assad in the Arab League: What’s the cost?” The New Arab, April 19, 2023, https://www.newarab.com/analysis/assad-arab-league-whats-cost.

18 Marc Champion, “Turkey’s Muscle Flexing in the Mediterranean Isn’t Just About Gas,” Bloomberg, September 7, 2020, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-07/turkey-s-muscle-flexing-in-the-med-isn-t-just-about-gas?embedded-checkout=true.

19 Hossam el-Hamalawy, “Egypt under Sisi: Will repression and stagnation continue in 2025?” Middle East Eye, December 23, 2024, https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-sisi-repression-stagnation-continue-2025; Beril Akman and Selcan Hacaoglu, “Turkey Jails Erdoğan’s Top Rival, Risking More Unrest,” Bloomberg, March 23, 2025, https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-23/turkey-jails-Erdoğan-s-top-foe-imamoglu-risking-more-unrest.

20 Aidan Lewis and Patrick Werr, “Explainer: How big are Egypt’s economic challenges?” Reuters, March 7, 2024, https://www.reuters.com/world/africa/how-big-are-egypts-economic-challenges-2024-03-06/; and International Institute for Strategic Studies, Turkey: economic problems and international ambitions, Strategic Comments (London: IISS, July 2022), https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2022/turkey-economic-problems-and-international-ambitions/.

21 Adnan Mazarei, “Egypt’s Economic Crisis May Not Be Over,” Project Syndicate, January 29, 2025, https://www.project-syndicate.org/commentary/egypt-economic-crisis-could-continue-by-adnan-mazarei-2025-01; Birsen Altayli, “Dark days for Turks as Erdoğan atones for economic errors,” Reuters, July 18, 2024, https://www.reuters.com/world/middle-east/dark-days-turks-Erdoğan-atones-economic-errors-2024-07-18/

22 “Egypt’s annual inflation hits a new record, reaching 39.7% in August,” Associated Press, September 10, 2023, https://apnews.com/article/egypt-inflation-economy-prices-europe-war-7151b8812832b640479dfb4000f7b211; “Turkey’s inflation hits 24-year high of 85.5% after rate cuts,” Reuters, November 3, 2022, https://www.reuters.com/markets/asia/turkeys-inflation-hits-24-year-high-855-after-rate-cuts-2022-11-03/.

23 Amr Ady, “How Egypt and Turkey Trade Amid Tensions,” Diwan (blog), October 19, 2021, https://carnegieendowment.org/research/2021/11/how-egypt-and-turkey-trade-amid-tensions?lang=en¢er=middle-east.

24 Emadeddin Badi, “The UAE is Making and Precarious Shift in Its Libya Policy. Here’s why,” MENA Source (blog), October 27, 2022, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-uae-is-making-a-precarious-shift-in-its-libya-policy-heres-why/.

25 Hazem Tharwat, “Internationally-sponsored deal uniting Dbaiba, Haftars has Libyan oil exports flowing again but raises controversy,” Mada Masr, July 18, 2022, https://www.madamasr.com/en/2022/07/18/news/u/internationally-sponsored-deal-uniting-dbaiba-haftars-has-libyan-oil-exports-flowing-again-but-raises-controversy/.

26 Maher Hajbi, “Who is Farhat Bengdara, the new chief of Libya’s black gold?” The Africa Report, August 19, 2022, https://www.theafricareport.com/232473/who-is-farhat-bengdara-the-new-chief-of-libyas-black-gold/.

27 “UAE to withdraw Sudanese, Chadian mercenaries from Libya: sources,” The New Arab, March 3, 2021, https://www.newarab.com/news/uae-withdraw-foreign-mercenaries-libya-sources.

28 “Russia to use Libyan Base Near Border with Chad, Sudan,” Africa Defense Forum, February 11, 2025, https://adf-magazine.com/2025/02/russia-to-use-libyan-base-near-border-with-chad-sudan/.

29 Nataliya Vasilyeva, “Its Syrian Bases in Doubt, Russia Sends Cargo Flights to Libya,” The New York Times, December 19, 2024, https://www.nytimes.com/2024/12/19/world/middleeast/russia-flights-libya-syria.html.

30 Emadeddin Badi, “Russia is making a fragile pivot from Syria to Libya. The West should beware falling into a new trap,” MENA Source (blog), January 2, 2025, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/russia-syria-haftar-libya/; Fatih Mehmet Küçük, “Russia in the Mediterranean: Military shift from Syria to Libya,” Daily Sabah, February 27, 2025, https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/russia-in-the-mediterranean-military-shift-from-syria-to-libya.

31 Mahmoud Mourad, “Egypt and Greece sign agreement on exclusive economic zone,” Reuters, August 6, 2020, https://www.reuters.com/article/us-egypt-greece-idUSKCN252216.

32 Angelos Athanasopoulos, “Greece and Egypt reach compromise in eastern Mediterranean,” Arab News, August 29, 2023, https://www.arabnews.com/node/1822296/middle-east.

33 “Turkey aiming for maritime agreement with Syria, transport minister says,” Reuters, December 24, 2024, https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-aiming-maritime-agreement-with-syria-transport-minister-says-2024-12-24/.

34 Emadeddin Badi and Abdullah al-Jabassini, “Turkey’s Syria and Libya strategies add up to a Mediterranean power play,” MENA Source, Atlantic Council, January 13, 2025, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/turkey-syria-libya-strategy-mediterranean-power-play/.

35 Mohamed Samir, “Egyptian, Syrian Foreign Ministers discuss political transition in call,” Daily News Egypt, December 31, 2024, https://www.dailynewsegypt.com/2024/12/31/egyptian-syrian-foreign-ministers-discuss-political-transition-in-call/.

36 “Egypt’s president Sisi congratulates Syria’s new president Sharaa, statement says,” Reuters, January 31, 2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/egypts-president-sisi-congratulates-syrias-new-president-sharaa-statement-says-2025-01-31/.

37 “Egypt’s Sisi meets Syria’s Sharaa in Cairo for first time,” Reuters, March 5, 2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/egypts-sisi-meets-syrias-sharaa-cairo-first-time-2025-03-04/.

38 Henri J. Barkey, “What Role Is Turkey Playing in Syria’s Civil War?” Council on Foreign Relations, December 6, 2024, https://www.cfr.org/expert-brief/what-role-turkey-playing-syrias-civil-war.

39 Mehmet Celik, “Analysis: Turkiye’s road ahead in a post-Assad Syria,” Al Jazeera, January 7, 2025 https://www.aljazeera.com/news/2025/1/7/turkiyes-road-ahead-in-a-post-assad-syria.

40 “Turkiye FM meets Syria’s new leader, calls for lifting of global sanctions,” Al Jazeera, December 22, 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/12/22/turkiye-fm-meets-syrias-new-leader-calls-for-lifting-of-global-sanctions.

41 Suzan Fraser and Ibrahim Hazboun, “Turkey and Israel face mounting tensions over future of post-Assad Syria,” Associated Press, March 15, 2025, https://apnews.com/article/turkey-israel-rising-tensions-syria-1e9f9e9d27517162a6559b1313bcb4e6; Giorgio Cafiero, “Israel and Turkey: The showdown that could shape Syria’s future,” The New Arab, March 11, 2025, https://www.newarab.com/analysis/israel-and-turkey-showdown-could-shape-syrias-future.

42 Ministry of Foreign Affairs of Türkiye, “Relations between Türkiye and Sudan,” accessed March 31, 2025, https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-sudan.en.mfa.

43 “Egypt delivered drones to Sudan’s military, Wall Street Journal reports,” Reuters, October 14, 2023, https://www.reuters.com/world/africa/egypt-delivered-drones-sudans-military-wsj-2023-10-14/

44 “Iran, Sudan exchange ambassadors after eight years,” Al Jazeera, July 7, 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/7/21/iran-sudan-exchange-ambassadors-after-eight-years; Declan Walsh and Christoph Koettl, “How a U.S. Ally Uses Aid as a Cover in War,” New York Times, September 21, 2024, https://www.nytimes.com/2024/09/21/world/africa/uae-sudan-civil-war.html; “Russian Guns, Iranian Drones Are Fueling Sudan’s Brutal Civil War,” Bloomberg, December 18, 2024, https://www.bloomberg.com/features/2024-sudan-civil-war/.

45 Nebahat Tanriverdi Yasar, Could Turkey and Egypt Together Develop a More Effective Diplomatic Approach to Sudan’s Brutal Civil War? (Rome: ISPI, December 23, 2024), https://www.ispionline.it/en/publication/could-turkey-and-egypt-together-develop-a-more-effective-diplomatic-approach-to-sudans-brutal-civil-war-194982.

46 Ian Wafula, “Why Ethiopia is so alarmed by an Egypt-Somalia alliance?” BBC News, August 30, 2024, https://www.bbc.com/news/articles/cvg415vex37o.

47 “Somalia, Eritrea and Egypt pledge to bolster security ties,” Al Jazeera, October 10, 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/10/10/somalia-eritera-and-egypt-pledge-to-bloster-security-ties.

48 Seleshi Tessema, “Mutual growth drives Turkish investment in Ethiopia,” Anadolu Ajansı, January 17, 2020, https://www.aa.com.tr/en/africa/mutual-growth-drives-turkish-investment-in-ethiopia/1705411.

49 “Turkey sets up largest overseas army base in Somalia,” Al Jazeera, October 1, 2017, https://www.aljazeera.com/news/2017/10/1/turkey-sets-up-largest-overseas-army-base-in-somalia.

50 Kiran Baez, “Turkey signed two major deals with Somalia. Will it be able to implement them?” Turkey Source (blog), June 18, 2024, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/turkeysource/turkey-signed-two-major-deals-with-somalia-will-it-be-able-to-implement-them.

51 Faisal Ali, “Ethiopia and Somaliland reach agreement over access to ports,” The Guardian, January 1, 2024, https://www.theguardian.com/world/2024/jan/01/ethiopia-and-somaliland-reach-historic-agreement-over-access-to-red-sea-ports.

52 Kalkidan Yibeltal and Basillioh Rukanga, “Ethiopia and Somalia agree to end bitter Somaliland port feud,” BBC News, December 12, 2024, https://www.bbc.com/news/articles/cvgr7v1evvgo.