مسار العلاقات الصينية ومجلس التعاون الخليجي:

بين الماضي والحاضر والمستقبل

موجز قضية، يونيو 2022

النقاط الرئيسية1

الصين وتحدي الموازنة بين المملكة العربية السعودية وإيران: كان على الصين في مقاربتها لمجلس التعاون الخليجي أن تُوازِن بين الخصمَين الإقليميين، أي المملكة العربية السعودية وإيران. ومع تزايد التوتّرات الإقليمية، سيكون من الصعب أكثر على الصين المحافظة على هذا التوازن.

الصين لا تريد تأدية دور أمني أكبر لكنّها قد تضطرّ إلى ذلك: على الرغم من تأدية دور أكبر، لا ترغب الصين في الحلول مكان الولايات المتّحدة كالجهة التي تضمن الأمن في المنطقة. لكن نظراً إلى اعتماد الصين المفرط على الطاقة من الخليج وإلى طموحاتها العالمية، قد تضطرّ إلى تأدية دور أمني أكبر في الخليج على مدى العقود المقبلة.

أمام مجلس التعاون الخليجي جهود للموازنة أيضاً: ولّدت الصلات الأوثق مع الصين مخاوف لدى الولايات المتّحدة، لذا على دول مجلس التعاون الخليجي المحافظة على توازنها الدقيق بين الولايات المتّحدة والصين.

في الاتّحاد قوّة: لتحقيق أفضل النتائج من الارتباط مع الصين، ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد مقاربة جماعية إزاء الصين. وسوف تزداد صعوبة هذا الأمر نظراً إلى الضعف الذي يشوب المقاربة الجماعية التي ينتهجها المجلس في سياسته الخارجية والتصدّع بين الدول الأعضاء فيه.

المقدّمة

على مدى العقدَين الماضيين، عملت دول مجلس التعاون الخليجي والصين على زيادة العلاقات الاقتصادية السياسية والأمنية بينهما. وفي العام 2020، حلّت الصين محلّ الاتّحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري لدى مجلس التعاون الخليجي مع نشاط تجاري ثنائي الجهات بقيمة قدرها 161,4 مليار دولار أمريكي.2 فمشاريع البنى التحتية الضخمة في المنطقة، على غرار إستاد لوسيل في قطر وسكك القطارات السريعة في المملكة العربية السعودية، تؤمّن فرصاً مربحة للشركات الصينية.3 وتعتبر الإمارات العربية المتّحدة أكبر سوق تصدير وشريك تجاري غير نفطي لدى الصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،4 وكانت أيضاً مركزاً لإنتاج اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجدّ. والصين هي أيضاً المستورد الأكبر للنفط الخام العماني، إذ تستورد قرابة 78,4 في المئة من إنتاجها، ويشكّل هذا ارتفاعاً ملحوظاً عن نسبة 17,8 في المئة المسجّلة في العام 2002. ومن المتوقّع أن تؤدّي عُمان دوراً كبيراً في مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وتبرهن مستويات الارتباط المتزايدة، مع أنّها تُقلق صانعي السياسات في الولايات المتّحدة، على أنّ الجهتَين كلتيهما تسعيان لتوثيق صلاتهما على مدى العقود المقبلة. فقد وُصفت الزيارة التي قام بها رئيس مجلس التعاون الخليجي وعدد من وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين في يناير 2022 بأنّها “غير مسبوقة”. وكان البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع طموحاً، إذ دعا إلى تأسيس شراكة استراتيجية وتعزيز المفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرّة وتطبيق منطقة تجارة حرّة. ومع ترسيخ دول مجلس التعاون الخليجي والصين ارتباطها، سينبغي عليها التعامل مع مجموعة معقّدة من العوامل الإقليمية والدولية التي قد تقيّد بروز علاقات أكثر توطيداً.

السياق التاريخي: موازنة الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران

يمكن النظر إلى العلاقة السابقة لمجلس التعاون الخليجي مع الصين ضمن سياق العلاقات الصينية الإيرانية، التي بدأت في العام 1971 في أيّام الشاه. فآنذاك، نظرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه الروابط بعين الشكّ، وقد ازدادت هذه الشكوك بعد خلع الشاه وازدهار العلاقة في ظلّ الجمهورية الإسلامية. وبعدما أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي علاقاتها الدبلوماسية الخاصة مع الصين في الثمانينيات، بقيت على حذرها إزاء نوايا الصين في إيران، ولا سيّما أنّ الدولتَين كانتا تتقاربان في عدد من المجالات، منها تكنولوجيا السلاح والطاقة. وفيما تعتمد الصين موقفاً محايداً في العلن، قدّمت في الواقع الدعم السرّي للجمهورية الإسلامية في خلال صراعها مع العراق (بين العامَين 1980 و1988).

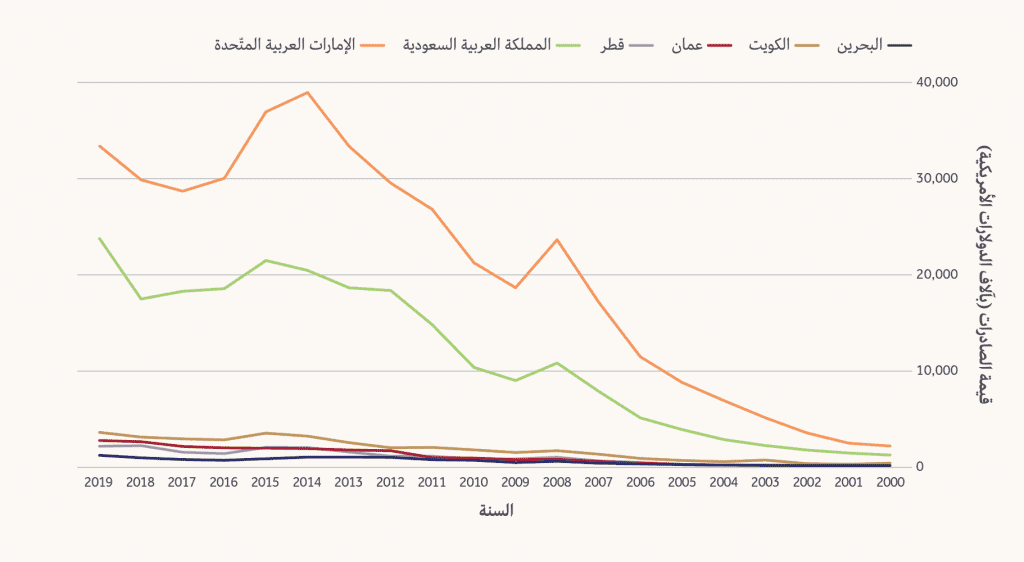

على الرغم من هذه المخاوف، تغيَّر موقف مجلس التعاون الخليجي إزاء الصين بشكل كبير على مرّ السنوات. فكما علّق مسؤول سابق في مجلس التعاون الخليجي، “تمّ اعتبار العلاقة الصينية بالجمهورية الإسلامية منذ 30 سنة تحوّلاً وتهديداً كبيرَين لنا. لكنّ مجلس التعاون الخليجي رأى أنّ الانخراط ضرورة، وهذا معيارنا التاريخي”. وفي العام 1993، شكّلت زيارة قام بها نائب رئيس الوزراء الصيني لي لانكينغ إلى الدول الخليجية بداية الجهود الصينية نحو التعاون في مجال الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبح بالتالي أمن الطاقة عاملاً مهمّاً في العلاقات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، أرادت الصين أن تتوسّع وتنوّع نشاطاتها في أسواق جديدة لمنتجاتها الكثيفة العمالة، وبالتالي، منذ التسعينيات، أصبحت الإمارات العربية المتّحدة موقعاً أكثر أهمّية للمنتجات المصنّعة الصينية التي تتمّ إعادة تصديرها إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الرسم البياني 1: الصادرات الصينية إلى مجلس التعاون الخليجي، بين العامَين 2000 و2019

World Integrated Trade Solution, World Bank (2022).

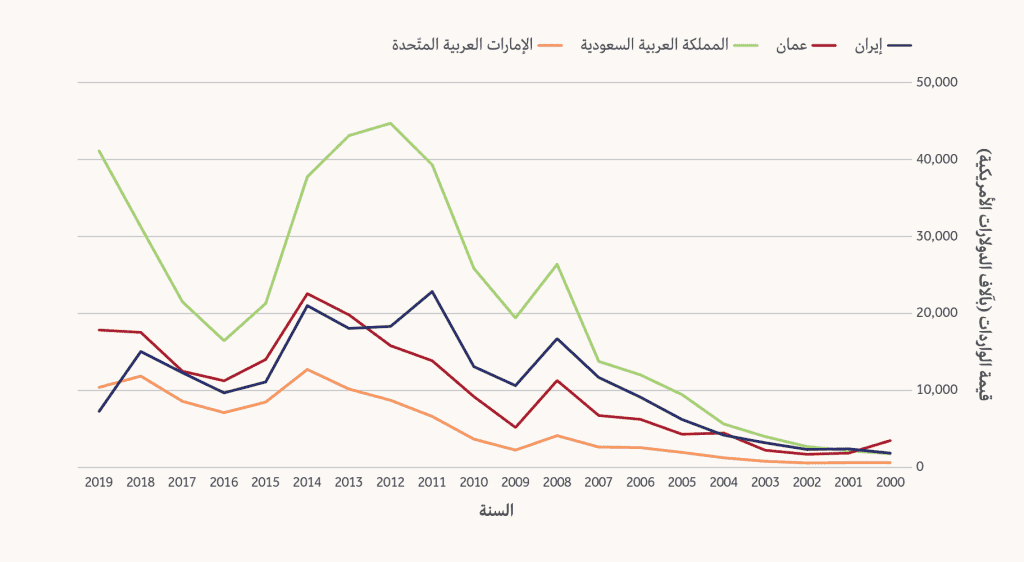

وبحلول العقد الأوّل من الألفية الجديدة، أرسى الارتباط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي مع الصين بعض التوازن في سياسة بكين حيال إيران، ومنذ العام 2001، أصبحت المملكة العربية السعودية وإيران على حدّ سواء الركيزتَين للمقاربة الصينية حيال الخليج، إذ من المتوقّع أن تؤدّي كلتا الدولتَين دوراً في مبادرة الحزام والطريق. فالصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والوارداتُ من الدول المصدِّرة الأبرز ومن إيران حيويةٌ لاقتصادها (الرسم البياني2).

الرسم البياني 2: واردات النفط الصينية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان وإيران،

بين العامَين 2000 و2019

ومع أنّ الصين قد تفادت التورّط في النزاعات والصراعات الإقليمية، جعلت الخصومة المتعاظمة بين المملكة العربية السعودية وإيران على مدى العقدَين الماضيين من الأصعب فأصعب على صانعي السياسات الصينيين الموازنة في علاقة الصين مع القوّتَين الإقليميتين كلتيهما. فعلاوة على تأسيس شراكة استراتيجية شاملة مع المملكة العربية السعودية، عملت الصين أيضاً على إنشاء شراكة استراتيجية مع إيران، مما يوسّع حضورها الاقتصادي في عدّة قطاعات في أرجاء البلاد، من ضمنها القطاع المالي والزراعة والاتّصالات والموانئ وسكك الحديد. في المقابل، يُشاع أنّ الصين تنوي الحصول على نفط إيراني بأسعار مخفّضة للغاية على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وقد اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ بداية هذه الاتّفاقية في زيارة رسمية له إلى إيران في العام 2016 بعد توقيع خطّة العمل الشاملة المشتركة لكنّها جُمّدت في خلال فترة رئاسة ترامب بعد أن انسحب هذا الأخير من الاتّفاقية النووية واعتمد سياسة “الضغط الأقصى” على إيران. وتم التوقيع على اقتراح شي أخيراً في العام 2021 بعد انتخاب جو بايدن وفي الأشهر الأخيرة من رئاسة روحاني.

وولّدت هذه الاتّفاقية، التي دخلت في مراحلها التنفيذية في عهد الرئيس رئيسي، مخاوف في المملكة العربية السعودية من أنّه لا يتمّ الأخذ بمصالحها الأمنية بعين الاعتبار، نظراً إلى أنّ الجهات الوكيلة المدعومة من إيران على غرار الحوثيين ما زالت تهاجم المملكة. وسَعَت الصين للتخفيف من حدّة هذه المخاوف من خلال وزير خارجيتها وانغ يي الذي قال إنّ الصين “تبدي تفهّماً ودعماً للمخاوف المشروعة للمملكة العربية السعودية في حماية أمنها القومي”. ودعمت الصين أيضاً المفاوضات الجديدة لخطّة العمل الشاملة المشتركة وتريد إعادة العمل بالاتّفاق النووي. بيد أنّ أيّ اتّفاق لا يعالج النشاطات الإقليمية التي تقوم بها إيران والتي تؤدّي إلى عدم الاستقرار قد تُغرق الصين في صراع بين اثنَين من أبرز حلفائها الاستراتيجيين في الخليج.

دبلوماسية الجائحة وما بعدها

منح فيروس كورونا المستجدّ الصين فرصةً لزيادة نفوذها ولتوسيع نطاق يد المساعدة التي تقدّمها لحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشعوبها. فمع تعرّض أنظمة الصحّة العامة للضغط في الولايات المتّحدة والدول الأوروبية في العام 2020، كان ردّ الفعل الصيني إزاء الجائحة سريعاً، وكان في وسعها البدء بإرسال إمدادات طبّية للدول في أرجاء العالم. وقد أرسلت دول مجلس التعاون الخليجي بداية إمدادات للصين، لكن مع امتداد الأزمة، انتقلت لتصبح الجهة المتلقّية للمساعدات. وتبعاً لأحد المحلّلين، كسبت دبلوماسية الجائحة التي انتهجتها الصين ودّ الدول الخليجية التي كانت تعاني جرّاء التداعيات الاقتصادية والطبّية التي خلّفتها الجائحة.

عموماً، ينبغي النظر إلى دبلوماسية الجائحة لدى الصين ضمن السياق الأوسع كأداة أخرى من أدوات القوّة الناعمة لترسيخ حضورها في الدول التي تسعى لكسب نفوذ دبلوماسي واقتصادي فيها وللحلول مكان خصومها الغربيين. وهي تسلّط الضوء أيضاً على جهودها لإبراز نفسها على أنّها رائدة عالمية في الرعاية الصحّية. وللتخلّص من الانطباع بأنّها كانت مصدر الفيروس، تريد الصين من خلال جهودها الدبلوماسية في مجالَي اللقاح والرعاية الصحّية أن يتمّ النظر إليها كقائدة عالمية مسؤولة قادرة على محاربة الفيروس محلّياً وعالمياً.

سَعت الصين، معوّلة على نجاحها في زيادة قوّتها الناعمة في خلال الجائحة، لترسيخ علاقاتها في الوقت الذي بدأ فيه العالم بالتعافي ببطء. ففي أوائل العام 2021، سافر وانغ يي إلى ستّ دول شرق أوسطية، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة وعمان. ويمكن النظر إلى هذه الزيارة ضمن سياق الأهداف الصينية في المنطقة، عقب تكيّفها مع إدارة بايدن. فبعد المناوشات المحتدمة بين الوفدين الصيني والأمريكي في ألاسكا في بداية العام 2021، وجهود إدارة بايدن لتمتين التحالفات مع الدول الديمقراطية حول العالم وإنشاء استراتيجية حيال الصين تجمع الارتباط مع الاحتواء، من غير المفاجئ أن تسعى الصين لترسيخ علاقاتها وتحالفاتها حول العالم، بما في ذلك في الخليج. ولم تكن زيارة يي إلى المملكة العربية السعودية مهمّة لشراكات الدولتَين في مجالَي الطاقة والتجارة فحسب، بل هي تسلّط الضوء أيضاً على الغطاء والدعم السياسيَّين السعوديين لمقاربة الصين لإقليم سنجان. فقد نقلت وسائل الإعلام الصينية أنّه في خلال اللقاء، قال ولي العهد محمد بن سلمان: “تدعم المملكة العربية السعودية بشدّة موقف الصين الشرعي حيال المسائل المرتبطة بسنجان وهونغ كونغ وتعارض التدخّل في شؤون الصين الداخلية تحت أيّ ذريعة كانت وترفض محاولة بعض الجهات لزرع الفتنة بين الصين والعالم الإسلامي”.

وتؤكّد زيارة يي إلى الإمارات العربية المتّحدة على أهمّية توثيق العلاقات بين أبوظبي وبكين. فبصفة الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً ودولة مصدّرة بارزة للنفط إلى السوق الآسيوية، لقد أعطت الأولوية لعلاقتها مع الصين ورسّخت ارتباطها بها قبل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فاستراتيجية الإمارات القاضية بالتحكّم بقدرة المرور عبر المعابر البحرية البارزة في المحيط الهندي والقرن الأفريقي والبحر الأحمر جعلت من أبوظبي شريكاً لا غنى عنه لبكين. ولا تركّز الصلات على التجارة والطاقة فحسب، بل باتت تركّز الآن أيضاً على الصحّة العالمية ودبلوماسية اللقاحات، مع تحوّل الإمارات إلى مركز إنتاج للقاح سينوفارم.

موازنة مجلس التعاون الخليجي بين الصين والولايات المتّحدة

تاريخياً، لم تكن الموازنة بين الولايات المتّحدة والصين مسألة أساسية لدول مجلس التعاون الخليجي. بيد أنّ المنافسة المتصاعدة بين الولايات المتّحدة والصين وحضور الصين العالمي المتوسّع أرغم دول المجلس بشكل متزايد على اعتبارها مسألة مهمة. والتعامل مع هذا التغيير مسألة دقيقة للغاية لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى اعتمادها على الالتزامات الأمنية الأمريكية. وقد حثّت فكرة الانسحاب الأمريكي من المنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي عملت كلّ واحدة منها على حدة وليس ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي، على تنويع شراكاتها الأمنية والمصادر التي تؤمّن لها السلاح. لكن هل الصين قادرة على الحلول مكان الولايات المتّحدة كشريك أمني في المنطقة؟

الجواب باختصار هو أنّها لا تستطيع ذلك. وبالفعل، مع أنّه يتمّ النظر إلى الصين كشريك أمني محتمل، ما زالت مصالحها الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسيعَ نطاقها التجاري وتأمينَ إمداداتها من الطاقة، مع تفادي أيّ تورّط أمني في خضمّ كلّ ذلك. وشجّع بعض المعلّقين الصينين المعروفين، على غرار وانغ جيسي، من حين إلى آخر على اعتماد سياسة خارجية أكثر تركيزاً على المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط وغرب آسيا، لكن لا تمثل وجهة النظر هذه سوى الأقلّية في دولة صينية قد تكون مهتمّة نوعاً ما بمزيد من التنسيق الأمني في الشرق الأوسط لكن لا رغبة لديها في تأدية الهدف العسكري المكثّف الذي تؤدّيه الولايات المتّحدة.

تُبقي الصين على قاعدة صغيرة في جيبوتي تضمّ ما بين أربعمئة وألف جندي يقدّمون دعماً لوجستياً لعمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن والبرامج الإنسانية في أفريقيا. بيد أنّ هذه القاعدة تركّز عموماً على علاقات الصين بأفريقيا جنوب الصحراء وليس على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد قدّمت الصين أيضاً بشكل دوري قوّاتٍ للمشاركة في جهود حفظ الأمن في المنطقة.

وقد سعت الصين لتأدية دور أمني من خلال تصدير التكنولوجيا الدفاعية. فقد أجّج مثلاً تقرير صدر في العام 2019 حول تعاون المملكة العربية السعودية مع الصين لتطوير صواريخ جدالاً كبيراً في الولايات المتّحدة، علماً أنّ المملكة العربية السعودية لا تستحصل من الصين سوى على جزء صغير من مشترياتها الإجمالية من الأسلحة. وفي الماضي، لجأت المملكة العربية السعودية إلى الصين للوصول إلى تكنولوجيا الصواريخ البالستية، ولم يتمّ ذلك إلا بعدما رفضت الولايات المتّحدة توفيرها.

وقد حذّر الكونغرس الأمريكي المملكة العربية السعودية من شراء الأسلحة من روسيا أو الصين، فيما عوّلت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب على هذه النقطة كحجّة لإبرام صفقات ضخمة لبيع الأسلحة الأمريكية إلى المملكة. وفي العام 2022، أكّدت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الأمريكية هذا الأمر، إذ بيّنت أنّ المملكة العربية السعودية قد بنت منشأة وسبق أن باشرت بصنع صواريخ بالستية بمساعدة الصين. وأدّى هذا التطوّر إلى ظهور مخاوف في واشنطن من أنّ برنامج الصواريخ البالستية السعودي يمكنه أن يغيّر ديناميات القوى الإقليمية وأن يعقّد الجهود لإعادة التفاوض على خطّة العمل الشاملة المشتركة.

وأثارت علاقة الإمارات العربية المتّحدة مع الصين أيضاً قلق واشنطن التي أرادت من الإمارات العربية المتّحدة أن تُقصي شركة تكنولوجيا المعلومات هواوي من شبكتها للاتّصالات من الجيل الخامس وأن تحدّ من تعاونها الدفاعي مع الصين، إذ تخشى من أنّ هذه الأخيرة ستستغلّ علاقتها مع الإمارات العربية المتّحدة للحصول على تقنيات حسّاسة، من ضمنها التقنيات في مقاتلة أف-35، التي كان من المفترض أن تشتريها الإمارات العربية المتّحدة. وقد طرح الكونغرس “قانون مراقبة التعاون بين الصين والإمارات العربية المتّحدة” حتّى. ردّاً على ذلك، قرّرت الإمارات العربية المتّحدة تجميد صفقة أف-35 واشترت عوضاً عن ذلك مقاتلات رافال فرنسية الصنع للإشارة إلى الولايات المتّحدة أنّها لن تخضع للضغوط بشأن صلاتها مع الصين، وأنّ لديها خيارات أخرى في ما يتعلّق بالمشتريات الدفاعية.

وتسلّط التحديات في العلاقات السعودية الأمريكية والإماراتية الأمريكية الضوء على دينامية تصبّ في مصلحة الصين في الخليج. فمع أنّ ولي العهد الإماراتي محمّد بن زايد وولي العهد السعودي محمّد بن سلمان كليهما حظيا بعلاقة وثيقة مع إدارة ترامب، من الجلي أنّ ذلك لم يستمرّ في عهد بايدن. في المقابل، تتمتّع الصين، من خلال نموذج حكمها السلطوي، باستمرارية في القيادة والسياسات، حتّى عندما يتغيّر رؤساؤها. فكانت الصين قادرة على إبراز نفسها كشريك موثوق طويل الأمد بدون التأثّر بعدم الاستقرار الذي يسبّبه تغيّر الحكومات في الولايات المتّحدة وأوروبا.

مع قول ذلك، ما زالت الولايات المتّحدة الضامن الأمني الأبرز في المنطقة. فعلى الرغم من انسحابها من أفغانستان، تُبقي الولايات المتّحدة على حضور عسكري ضخم في المنطقة. فلديها في قطر قاعدة العُديد الجوّية، التي تمّ توسيعها في العام 2021 والتي كان لها دور حاسم في الانسحاب من أفغانستان. وما زالت المنامة القاعدة للأسطول الخامس الأمريكي والقيادة المركزية للقوّات البحرية الأمريكية. وفي الإمارات العربية المتّحدة، لدى الولايات المتّحدة حضور في قاعدة الظفرة الجوّية، حيث أطلق العاملون فيها صواريخ باتريوت للدفاع عن الإمارات العربية المتّحدة من الهجمات الحوثية في العام 2022. وبالتالي، ما من سيناريو واقعي تستطيع الصين فيه التدخّل وملء هذه الفراغات في حال انسحبت الولايات المتّحدة بالكامل من مجلس التعاون الخليجي.

المسارات المستقبلية والتحديات أمام السياسات

سيرتّب التطبيق الناجح لمشاريع مبادرة الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتحديد في الخليج، ارتباطاً سياسياً أوثق، وهذا أمر لطالما تفادته الصين، لأنّ هذه الاستثمارات تسلّط الضوء على بعض التناقضات في المقاربة الصينية للمنطقة. مثلاً، سيكون من الأصعب فأصعب على الصين أن ترسّخ علاقاتها مع المملكة العربية السعودية وتحافظ على علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع إيران في آن واحد.

بغضّ النظر عن ذلك، يبرز طلب كبير على رأس المال الصيني في المنطقة، حيث يسعى عددٌ من الأنظمة الملكية في مجلس التعاون الخليجي إلى تطبيق خطط “رؤيوية” تحقّق تنمية وتنوّعاً اقتصاديين كبيرين. ولا شكّ في أنّ النموذج الصيني السلطوي في التنمية الاقتصادية يروق أيضاً للحكّام في المنطقة، الذين لا يحبّذون القيام بأيّ تنازلات ديمقراطية. ويلقى نموذج التنمية السلطوي هذا صدى في منطقة الخليج التي برهنت على أنّها حصن من الاستقرار في خلال أحداث الثورات العربية في 2010 \ 2011.

وفيما يسعى صانعو السياسات في مجلس التعاون الخليجي لترسيخ علاقاتهم مع الصين، سيكون الارتباط المتزايد تدريجياً والمحدَّد بوضوح عنصراً أساسياً. من المرجّح أنّ المنافسة بين الولايات المتّحدة والصين سترسم معالم القرن الواحد والعشرين، وعلى الرغم من أنّ أوجه هذه المنافسة ستظهر بشكل أساسي في آسيا، من المرجّح أن تكون لها تداعياتٌ في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومثلما سيضطرّ صانعو القرارات الصينيون إلى موازنة علاقتهم بين المملكة العربية السعودية وإيران بعناية، سيضطرّ أيضاً صانعو السياسات في مجلس التعاون الخليجي إلى اللجوء إلى الموازنة بين الصين والولايات المتّحدة.

لطالما كانت الولايات المتّحدة الجهة الفاعلة الخارجية الرئيسية في أمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستستمرّ بتأدية هذا الدور على الأرجح في المستقبل القريب. فالمملكة العربية السعودية، على غرار دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تعتمد على الضمانات الأمنية التي تقدّمها الولايات المتّحدة. وعدم قدرة هذه الدول الخليجية على تطوير قدرات دفاع ذاتي شاملة جعلت الضمانات الأمنية الأمريكية مسألة حيوية. وعلاوة على الحضور العسكري الأمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي، تُجري الولايات المتّحدة مناورات بالتشارك مع الدول الأعضاء الستّة في مجلس التعاون الخليجي كافة وتؤمّن تدريبات مشتركة لجيوشها وتساعد على جعل الأعتدة الأمريكية التي تشتريها أكثر قابلية للاستخدام المتبادل. بالتالي، ستبقى الضمانات الأمنية الأمريكية دائماً أهمّ بالنسبة إلى مجلس التعاون الخليجي من العلاقات الاقتصادية الأقوى مع الصين، إلا إذا قرّر صانعو السياسات الصينيون أن يصبحوا جزءاً من البنية الأمنية في المنطقة. عموماً، سيستفيد صانعو السياسات في مجلس التعاون الخليجي من تعزيز ارتباطهم بالصين بطريقة منسّقة. وستفضي على الأرجح قدرتهم على التحدّث بصوت واحد إلى نتائج إيجابية أكثر للارتباط السياسي والاقتصادي والأمني مع الصين.

الهوامش