إيران وإستراتيجيّة "التوجّه شرقاً":

ما بين الاستمراريّة والتغيير في عهد رئيسي

موجز قضية، سبتمبر 2023

النقاط الرئيسيّة

التخلّي عن سياسة عدم الانحياز: لم يعد مبدأ “لا شرقية لا غربية” الذي شكّل ركيزة سياسة إيران الخارجيّة في مرحلة ما بعد الثورة سارياً اليوم. بعبارة أخرى، استُبدل مبدأ عدم الانحياز الذي كان أساس السياسة الخارجيّة للجمهوريّة الإسلاميّة بجهود ترمي لإنشاء تكتّل بالشراكة مع القوى الشرقيّة.

خيارات محدودة في السياسة الخارجيّة: صحيح أنّ سياسة “التوجّه شرقاً” قد أثمرت عن بعض المنافع لإيران، لكنّها حدّت بشدّة من خيارات سياستها الخارجيّة، في حين تمكّنت الدول المجاورة لها من كسب هامش أوسع من المناورة من خلال الموازنة بين الشرق والغرب.

تشديد الحكم السلطوي: في الداخل الإيراني، تُعزّز سياسة “التوجّه شرقاً” الحكم السلطوي وترسّخ التوجّه الأمني في السياسة الخارجيّة، في ظلّ تنامي هيمنة الحرس الثوري الإيراني ورغبته في بناء شراكة متينة مع روسيا.

العقوبات هي التحدّي الرئيسي: لا يزال شركاء إيران الشرقيّون يحرصون على علاقاتهم مع الغرب، بالأخصّ مع الولايات المتحدة. بالتالي، سيتعذّر على إيران تحقيق مصالحها الاقتصاديّة من خلال التوجّه شرقاً حصراً، من دون أن تحلّ مشكلاتها مع الغرب وتتوصّل إلى رفع العقوبات عنها.

المقدّمة

سعت إيران عقب الثورة الإسلامية في العام 1979 إلى تبنّي سياسة خارجيّة مستقلّة غير خاضعة لإملاءات القوى الخارجيّة، سواء الغربيّة أو الشرقيّة. ولكن مع الوقت، أفضت الصراعات المتصاعدة مع الدول الغربيّة إلى هيمنة الجناح المعادي للغرب على السياسة الخارجيّة الإيرانيّة، وقد تجلّى ذلك بشكل أساسي من خلال توجّه إيران الإستراتيجي نحو الشرق، وبروز الصين وروسيا كشريكين أساسيّين لطهران بدل الدول الغربيّة.

غالباً ما يُنظر إلى سياسة “التوجّه شرقاً” الإيرانيّة على أنّها تهدف إلى تمتين الروابط السياسية والاقتصادية والإستراتيجية مع الدول الواقعة في شرق الكرة الأرضيّة، بالأخص في القارة الآسيويّة، بغية توسيع شبكة التحالفات الإيرانيّة والحدّ من تأثير القوى الغربيّة على طهران. يقدّم موجز القضيّة هذا تحليلاً مفصّلاً لسياسة “التوجّه شرقاً” التي اعتمدتها إيران وطوّرتها تحت قيادة ثلاثة رؤساء: محمود أحمدي نجاد (بين العامين 2005 و2013) وحسن روحاني (بين العامين 2013 و2021) وإبراهيم رئيسي (منذ العام 2021). فعلى الرغم من التباينات في النهج الذي تبنّاه كلّ من الرؤساء الثلاثة، يناقش هذا الموجز اثنين من أوجه التشابه الأساسية بين هذه الإدارات الثلاثة: السعي لتنويع علاقات إيران الخارجيّة ودوافعها الاقتصادية التي قادت هذه المناورات الدبلوماسيّة.

مع ذلك، تنطوي سياسات كلّ من أحمدي نجاد وروحاني ورئيسي على عدد من الاختلافات الملحوظة سواء في أساسها المفاهيمي أو نطاقها الجغرافي أو ترتيباتها المؤسساتيّة، تُضاف إليها الدوافع الخارجيّة والداخليّة الكامنة خلفها.

يشير مسار إستراتيجية “التوجّه شرقاً” التي اعتمدتها إيران على مدى العقدين الماضيين، وبالأخص في عهد رئيسي حيث أصبحت بديلاً نهائياً عن علاقات إيران مع الغرب وليس تعويضاً عنها، إلى تحوّل لافت عن المبدأ الراسخ القائم على “لا شرقية لا غربية”.1 فهذا المبدأ الذي كان في الماضي ركناً أساسياً في دستور إيران وسياستها الخارجيّة في مرحلة ما بعد الثورة، يبدو أنّه فقد أهميّته في ظلّ المناخ الجيوسياسي المعاصر الذي يتّصف بتجدّد المنافسة بين القوى العظمى في ظلّ ما يُعرف بـ”نهضة الشرق”. بدل ذلك، تبذل إيران اليوم جهوداً حثيثةً من أجل بناء علاقات أو حتى تحالفات أمتن مع القوى الشرقيّة. ولكن على الرغم من أنّ هذا التحوّل قد أتى بثماره إلى حدّ ما، إلّا أنّه في الوقت نفسه قد حدّ من خيارات سياسة إيران الخارجيّة، وقيّد حركتها الدبلوماسيّة. ويُفاقِم ذلك موقفُ الحذَر المستمرّ لحلفاء إيران، مثل الصين والدول الآسيويّة الأخرى كالهند، نظراً لحرصها على علاقتها مع الغرب، بالأخص الولايات المتّحدة.

يتناول هذا الموجز في مستهلّه الخلفية التاريخيّة لإستراتيجية “التوجّه شرقاً” الإيرانيّة وتطوّرها، ثمّ يغوص في تحليل شامل حول طريقة تطبيق هذه الإستراتيجيّة في عهد كلّ من أحمدي نجاد وروحاني ورئيسي، ويختتم بتقييم تداعياتها على سياسات إيران الخارجيّة والداخليّة، ويضيء على آفاقها المستقبليّة.

إستراتيجيّة “التوجّه شرقاً” الإيرانيّة: من أين بدأت وكيف تطوّرت

واجهت الجمهوريّة الإسلاميّة في عهد الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني بداية تسعينيات القرن الماضي تحدّياً مزدوجاً تمثّل بالعزلة الدوليّة والمشاق الاقتصاديّة، في وقت شكّلت إعادة بناء الاقتصاد أولويّة قصوى نتيجة التداعيات المدمّرة لحرب الثماني سنوات مع العراق.2 ولكن نظراً لعلاقات إيران المتوتّرة مع الغرب، تعذّر عليها استقطاب الاستثمارات الأجنبيّة إلى أنشطتها الاقتصادية. وفي وجه كلّ هذه العراقيل، وجدت إيران فرصةً في انهيار الاتحاد السوفياتي، وسعت للتعاون مع الجمهوريّات المجاورة المستقلّة حديثاً.3 بالإضافة إلى ذلك، بدأت ببناء علاقات أقوى مع الدول الآسيوية، متبنّيةً نموذجاً تنمويّاً أملت أن يحوّلها إلى ما يشبه “اليابان الإسلاميّة”.4 وهدفت هذه المقاربة إلى توسيع علاقات إيران الدبلوماسيّة والاقتصاديّة مع الدول الشرقيّة التي اعتبرتها أسواقاً محتملة لصادراتها من النفط والغاز، ومصادر للاستثمارات الأجنبيّة والخبرات التقنيّة.

بيد أنّه في خلال التسعينيات، لم يكن هذا التوجّه نحو الشرق قد ارتقى بعد إلى مستوى الإستراتيجيّة الراسخة، بل كان مجرّد استجابة تكتيكيّة في وجه الضغوطات الداخليّة والخارجيّة. وكانت فعّاليتها محدودةً نتيجة الاختلافات العقائديّة والتأثيرات الغربيّة على الدول الآسيويّة والتنافس بين الدول الإقليميّة، منها المخاوف من تطلّعات إيران لتصدير أفكارها الثوريّة وتنامي تأثير الدول المنافسة القويّة، مثل تركيا، ما أعاق بشدّة قدرة إيران على حماية مصالحها في آسيا الوسطى.5

شكّل انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في العام 2005 لحظةً محوريّة في سياق سياسة “التوجّه شرقاً” الإيرانيّة، حيث اعتمد رؤيةً عقائديّة صلبةً على السياسة الخارجيّة مزجت ما بين النزعة الأبوكاليبتية الشيعيّة والمشاعر العالميّة المناهضة للغرب، متّخذاً موقفاً تصادمياً مفرطاً في وجه الدول الغربيّة. ودفعت العزلة والعقوبات الغربيّة بإيران للبحث عن بدائل في الشرق، مع تركيز على روسيا والصين. وفي الوقت نفسه، نظرت إيران إلى الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينيّة6 كشركاء محتملين في مساعها للتصدّي إلى الضغوط الغربيّة. ففي عهد أحمدي نجاد، أملت سياسة “التوجّه شرقاً” سلفاً الوقوف في صفّ الدول الشرقيّة الصاعدة، بالتالي يمكن توصيف هذه السياسة بشكل عام على أنّها موقف مناهض للغرب.

أحرز أحمدي نجاد بعض النجاحات في خلال ولايته، منها توسيع التجارة مع الصين وتحسين العلاقات الدفاعيّة مع روسيا7 وتعزيز العلاقات مع الدول الآسيويّة والأوراسيّة الأخرى. مع ذلك، ظلّت إيران تواجه تحدّيات جمّة بسبب مشاكل الثقة بينها وبين حلفائها الشرقيّين المفترضين والضغوط الغربية والتنافس الإقليمي. على سبيل المثل، أيّدت موسكو وبكين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، القرارات الصادرة ضدّ البرنامج النووي الإيراني بين العامين 2006 و2010،8 في موقف قضى على تطلّعات إيران بالاستحصال على دعم من القوى الشرقيّة.

على عكس أحمدي نجاد، اعتمد خلَفه روحاني نهجاً متوازناً في السياسة الخارجيّة، ساعياً إلى إقامة “علاقة بنّاءة” مع دول الشرق والغرب.9 وقد أفضى هذا النهج الجديد إلى الاتفاق النووي التاريخي بين إيران ومجموعة الدول 5+1 (أي الدول الخمس دائمة العضويّة في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) في العام 2015، ما أسهم في التخفيف من العقوبات الغربيّة على إيران وأعاد إحياء الحوار مع الغرب. في الوقت نفسه، بقي روحاني ملتزماً بسياسة “التوجّه شرقاً” التي أعاد ضبطها بما يتوافق مع الأهداف الأوسع لسياسته الخارجيّة، كما تحسّنت علاقات إيران مع كلّ من الصين وروسيا بشكل ملحوظ في عهده، وتجلّى ذلك من خلال العدد المتزايد للزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى والاتفاقات الموقّعة بين طهران وموسكو وبكين.10

مع ذلك، واجهت سياسة روحاني الخارجيّة عراقيل جسيمة عقب انسحاب الولايات المتحدة من خطّة العمل الشاملة المشتركة في العام 2018. ثمّ تعقّدت سياسته الخارجيّة أكثر بفعل عجز الدول الأخرى الموقِّعة على الاتفاق، بما فيها روسيا والصين على تقديم بدائل لطهران تجنّبها تأثير العقوبات المتجدّدة عليها. حوصر روحاني بين مطرقة الضغوطات الخارجيّة وسندان محاولات تفشيله داخلياً التي أطلقها جناح المحافظين11 المؤيدين بشدّة للمرشد الأعلى للثروة الإسلاميّة آية الله علي خامنئي ومواقفه المحافِظة والمناهِضة للغرب، ولم يتوفّر لروحاني ما يكفي من الوقت لإعادة ضبط إستراتيجيته الخارجيّة.

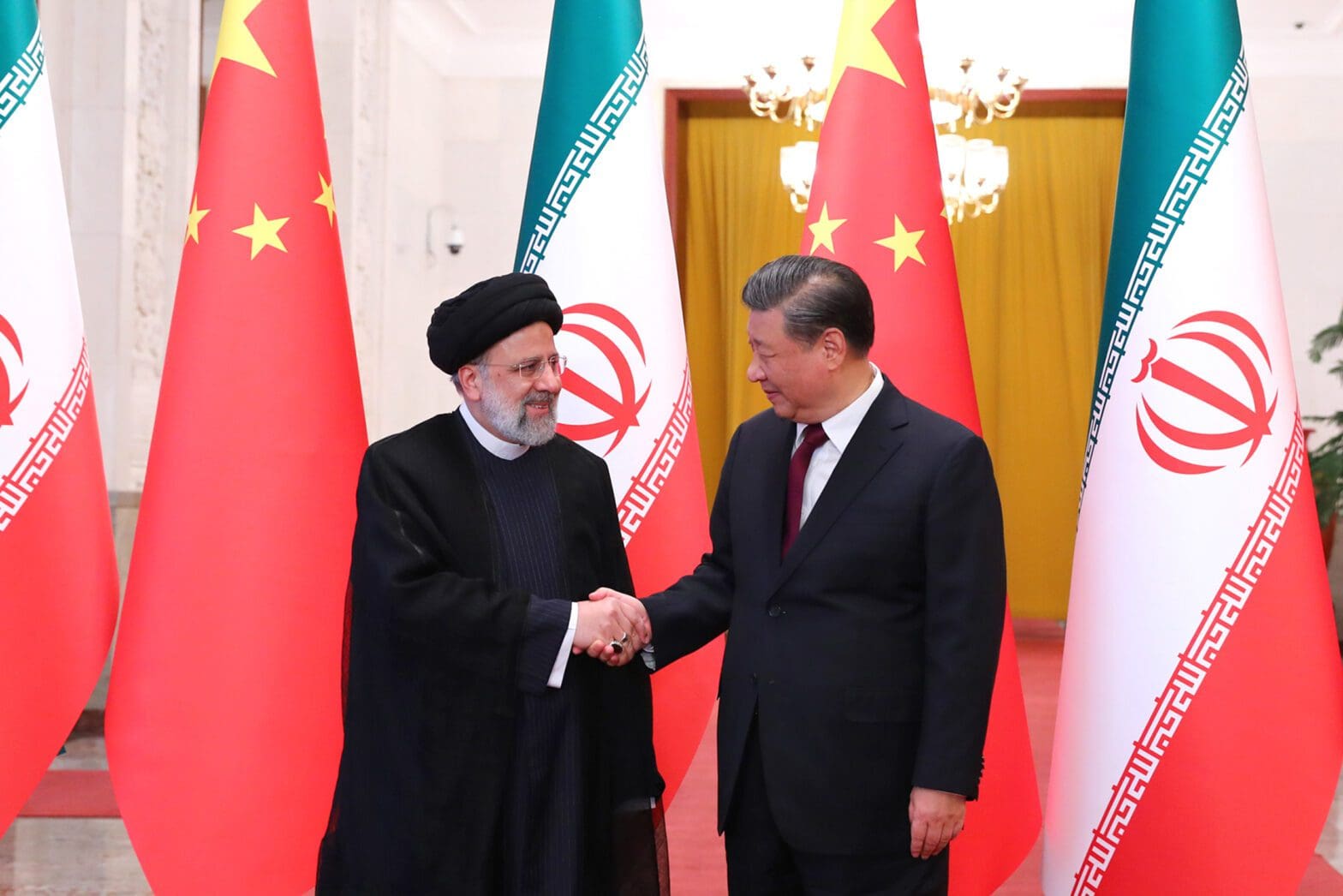

مهّد انتخاب ابراهيم رئيسي في العام 2021 لمرحلة جديدة من إستراتيجيّة “التوجّه شرقاً” الإيرانيّة. فقد تبنّى نهجاً محافِظاً وأكثر تشدّداً تجاه الغرب، مانحاً الأولويّة للعلاقات مع الشرق، حيث استندت سياسته إلى الاعتقاد بأنّ الدول الشرقيّة، بالأخصّ الصين وروسيا شريكان أكثر موثوقية من الغرب. وقد تمكّنت إدارة رئيسي من تحقيق تقدّم على هذا الصعيد من خلال إبرام اتفاق شراكة إستراتيجيّة لمدّة 25 سنة مع الصين، والحصول على عضوية كاملة في منظّمة شانغهاي للتعاون، وتوسيع علاقاتها التجاريّة مع روسيا.12 وفي ظلّ الحرب الروسية في أوكرانيا التي ترافقت مع اشداد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، ترسّخت قناعة إيران بـ”تقهقر الغرب”.13 ونتيجة لذلك، وضعت إيران ثقةً أكبر بفرصِها الاقتصاديّة والجيوسياسيّة من خلال إقامة شراكات مع موسكو وبكين وغيرها من القوى غير الغربيّة. وقد دعّمت هذه الحسابات الإستراتيجيّة موقف إيران المتحدّي وتمسّكها بسياسة “التوجّه شرقاً”. فبالنسبة لرئيسي وإدارته، لا تقتصر هذه الإستراتيجية على التصدّي للعقوبات الأمريكية، بل تهدف أيضاً إلى توسيع خيارات إيران الإستراتيجيّة على المدى البعيد.

إستراتيجية ثابتة، سمات مختلفة

بناءً على ما سبق، يمكن الاستنتاج أنّ كلّاً من الرؤساء أحمدي نجاد وروحاني ورئيسي اعتمد سياسة “التوجّه شرقاً”. وفيما جمع بينهم الطموح بتنويع علاقات إيران الدوليّة وتعزيز مصالحها الاقتصاديّة، اختلفوا في تطبيقهم لهذه السياسة، انطلاقاً من اختلاف الأسس المفاهيميّة والأولويّات الجغرافيّة والأبعاد المؤسساتيّة، بالإضافة إلى الدوافع الخارجيّة والداخليّة.

الأسس المفاهيميّة

يشير الأساس المفاهيمي لسياسة “التوجّه شرقاً” الإيرانيّة إلى الأسباب المنطقيّة الجوهريّة التي دفعت بالبلاد للتوجّه نحو الشرق. في عهد أحمدي نجاد، كان يُنظر إلى سياسة “التوجّه شرقاً” كأداة لكسر العزلة الدبلوماسيّة المفروضة على إيران ومقاومة الضغوط الغربيّة. فقد تجذّرت تلك السياسة في رؤية عالميّة مناهضة للإمبرياليّة صوّرت الغرب كعدوّ ومصدر تهديد، ليس لإيران وحدها، بل لكلّ “الأمم المضطهَدة” التي تسعى للحفاظ على سيادتها.14 فهدف أحمدي نجاد للتصدّي إلى هذا التهديد من خلال تعزيز الروابط مع الشرق، بالأخصّ مع الصين وروسيا وغيرها من دول عدم الانحياز أو الدول المناهضة للغرب، مثل فنزويلا وكوبا وبوليفيا ونيكاراغوا والسودان وزمبابوي وكوريا الشماليّة، بهدف بناء تكتّل من الدول “المقاومة” في مواجهة الهيمنة الغربيّة.15

من جانبه، تبنّى روحاني نهجاً أكثر توازناً، فلم ينظر إلى سياسة “التوجّه شرقاً” كبديل عن العلاقات مع الغرب، بل كمكمّل لها. وقد اعتبرت هذه النظرة البراغماتية الغربَ شريكاً في تنمية إيران واندماجها في المجتمع الدولي، لا خصماً. عمل روحاني على التخفيف من حدّة النزاع حول البرنامج النووي الإيراني من خلال التوصّل إلى خطّة العمل الشاملة المشتركة، على أمل رفع العقوبات عن إيران والإفساح في المجال أمام التعاون مع الدول الغربيّة. وقد أرسى وزير خارجيته محمد جواد ظريف أسس هذه الرؤية التي اعتبرت بناء علاقات خالية من التوترات مع الغرب شرطاً أساسيّاً من أجل تحسين العلاقات مع الشرق، بما أنّ ذلك سيسهم في تحسين موقف إيران التفاوضي.16 بالتالي، ضبط روحاني سياسة “التوجّه شرقاً” لتتناسب مع أجندته الأوسع الهادفة لترسيخ مشاركة دوليّة بنّاءة.

في عهد رئيسي، تتجلّى سياسة “التوجّه شرقاً” كاستجابة إستراتيجيّة تجاه ما يُعتَبر “تحوّلاً في ميزان القوى” من الغرب المتقهقر لصالح الشرق الصاعد.17 ينتمي رئيسي إلى الجناح المحافظ الذي يضع إيران في صفّ القوى الشرقية الصاعدة، ما يرفع بالتالي من شأن سياسة “التوجّه شرقاً” من مستوى المناورة التكتيكيّة إلى مصاف الخيار الإستراتيجي. ويزيد غياب الثقة والنظرة المتشائمة تجاه الغرب، التي تفاقمت عقب فشل الاتفاق النووي، من جدوى هذا التوجّه. وعلى الرغم من أنّ السياسة التي ينتهجها رئيسي تشبه سياسة أحمدي نجاد في بعض جوانبها، إلّا أنّها تتميّز عنها باستنادها إلى منطق جيوسياسي لا عقائدي، ما يشير إلى توجّه أكثر براغماتيّة ولكن مناهض للغرب بالقدر نفسه.

النطاق الجغرافي

يتفاوت النطاق الجغرافي لإستراتيجيّة “التوجّه شرقاً” بين فترات حكم كلّ من أحمدي نجاد وروحاني ورئيسي، واختلفت بالتالي مجموعة الدول التي اعتبرها الرؤساء الثلاثة شريكة محتملة في سياساتهم الخارجيّة. فقد وسّع أحمدي نجاد سياسة “التوجّه شرقاً” بما يتجاوز آسيا وأوراسيا، نحو أمريكا اللاتينيّة وأفريقيا،18 مركّزاً على بناء علاقات وثيقة مع كافة الدول التي تتوافق مع موقفه المناهض للغرب أو التي تواجه ضغوطاً غربيّة مشابهة. كما سعى في الوقت نفسه لترسيخ وجود إيران في أفريقيا من خلال تعزيز التجارة والاستثمارات والمساعدات والعلاقات الثقافيّة مع القارّة.19

من جانبه، وسّع روحاني النطاق الجغرافي لإستراتيجيّة “التوجّه شرقاً” لتضمّ قوى أوراسيّة. فقد سعى من خلال سياسته الخارجيّة لتعزيز علاقات متوازنة مع لاعبين أوراسيّين أساسيّين، مثل الصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، باعتبارها تكتلات محوريّة ضمن المنظومة الأوراسيّة الأشمل.20 فقد ركّزت إستراتيجيّة “التوجّه شرقاً” في عهد روحاني على تعزيز العلاقات الثنائيّة الحيويّة مع هذه القوى التي شكّلت أيضاً نواة كافة المبادرات الإقليميّة والدوليّة. وقد تضمّنت إستراتيجيّة روحاني المشاركة في بعض المبادرات مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتيّة ومبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأورواسي.21 وقد اعتُبِر هذا الانخراط في المبادرات المتعدّدة الأطراف مكمّلاً لتعزيز لعلاقات الثنائيّة مع دول المنطقة، وشكّلا معاً سياسة “التوجّه شرقاً” الموسّعة التي اعتمدها روحاني.

وتتمحور سياسة “التوجّه شرقاً” إستراتيجياً حول القارة الآسيويّة، إذ تعطي الأولوية للدول المجاورة لإيران، فيما تستكشف أفق العلاقات مع الدول الأخرى الأبعد. ويتجلّى هذا التركيز على آسيا من خلال مبدأين رسميّين غالباً ما تشير إليهما إدارة رئيسي بـ “سياسة الجوار” و”السياسة الآسيويّة”.22 وقد تمكّنت إيران، في سعيها لتحقيق هذه الإستراتيجية، من تطبيع علاقاتها مع السعوديّة وتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة الأخرى، وعملت أيضاً على تعزيز علاقاتها مع دول بعيدة، مثل إندونيسيا.23 وعلى الرغم من بعض الانفتاح على دول أمريكا اللاتينيّة، إلّا أنّ العلاقات مع آسيا لا تزال من دون أيّ شكّ تشكّل حجر الزاوية في نهج السياسة الخارجيّة الذي يتّبعه رئيسي.

الجوانب المؤسساتيّة

على الصعيد المؤسساتي، تشير سياسة “التوجّه شرقاً” إلى درجة انخراط إيران في المبادرات الإقليميّة والدوليّة التي تقودها الدول الشرقيّة أو تشارك فيها، وإلى طريقة مشاركتها في هذه المبادرات. فقد أظهر كلّ من الرؤساء الثلاثة أبعاداً مؤسساتيّة مختلفة لإستراتيجيّة “التوجّه شرقاً” التي تبنّوها.

اعتمدت سياسة “التوجّه شرقاً” التي اتّبعها أحمدي نجاد على العلاقات الثنائيّة في المقام الأوّل، بالأخصّ مع الصين وروسيا، في حين ظلّت مشاركة إيران في المبادرات متعدّدة الأطراف محدودةً. وقد اصطدمت طموحاته بالانضمام إلى منظّمة شانغهاي للتعاون برفض الدول الأعضاء التورّط في نزاعات إيران مع الغرب التي تفاقمت بفعل الطابع العقائدي المفرط لسياسته الخارجيّة.24 كذلك، فشلت محاولاته الرامية لإعادة تفعيل منظّمة التعاون الاقتصادي والاستفادة من بعض المنابر مثل منظّمة التعاون الإسلامي كقاعدة لدعم مواقفه المناهِضة للغرب، ما وضع المزيد من العراقيل في وجه إستراتيجية “التوجّه شرقاً” التي اعتمدها.25

أمّا سياسة روحاني، فمزجت ما بين العلاقات الثنائيّة والعلاقات متعدّدة الأطراف، ما أثمر بعض النجاحات على صعيد التعدديّة.26 فقد تخطّى نهجه حدود العلاقات الثنائيّة نحو تعزيز أواصر التعاون ضمن أطر متعدّدة الأطراف تشمل الدول الشرقيّة. ومن الأمثلة الناجحة على ذلك، انضمام إيران إلى مبادرات مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومبادرة الحزام والطريق بقيادة الصين، كما سعى روحاني للانضمام إلى منظمّات أخرى مثل الاتحاد الاقتصادي الأورواسي.

وقد انطوت سياسة “التوجّه شرقاً” التي اعتمدها رئيسي على عنصر قويّ في ما خصّ العلاقات المتعدّدة الأطراف، الذي نجح ولو جزئياً. وقد شدّد رئيسي على أهميّة انخراط بلاده في المبادرات والمنظّمات التي تقودها الدول الشرقيّة، وهي إستراتيجيّة أثمرت بعض النتائج المهمّة، لعلّ أبرزها تحوّل إيران في عهده من عضو مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون إلى عضو رسمي بعد 14 عاماً من الانتظار.27 وقد عبّر رئيسي أيضاً عن نيّة إيران الجدّية لتعزيز تعاونها مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتنفيذ اتفاق الشراكة الإستراتيجيّة الشاملة الذي أبرمته مع الصين، كما أعلن عن رغبة إيران في الانضمام إلى مجموعة دول البريكس إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.28 ويشير هذا التركيز على الانخراط المتعدّد الأطراف، بدءاً من منظمة شانغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ووصولاً إلى مجموعة البريكس، إلى تحوّل كبير في مقاربة إيران لسياسة “التوجّه شرقاً” في عهد رئيسي.

الدوافع الخارجيّة

رسمت الظروف الخارجيّة المختلفة معالمَ سياسة “التوجّه شرقاً” التي اتّبعها كلّ من الرؤساء الإيرانيين الثلاثة. فسياسة أحمدي نجاد كانت مدفوعة بأزمة البرنامج النووّي ودور إيران المثير للجدل في المنطقة، بالإضافة إلى دعوته الصريحة لإزالة إسرائيل.29 وقد أسفرت هذه الدوافع الثلاثة عن زيادة عزلة إيران الدبلوماسية وتصعيد الضغوط والعقوبات عليها. حاول أحمدي نجاد التخفيف من حدّة هذه العزلة من خلال التوجّه شرقاً، وأمل أن يستخدم هذه العلاقات كمصادر دعم وتعاون بديلة. ولكن، وكما ذكرنا سابقاً، خابت هذه الآمال إلى حدّ كبير، بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي ستّة قرارات ضدّ إيران أيّدتها روسيا والصين، الحليفتان المفترضتان لطهران.30

أمّا روحاني، فقد تأثّرت سياسة “التوجّه شرقاً” التي اتّبعها بالديناميكيات المحيطة بخطة العمل الشاملة المشتركة. في البداية، كانت سياسته مدفوعة بإمكانيّة الاستفادة من الاتفاق النووي من أجل استقطاب المزيد من التعاون مع دول مثل الصين وروسيا. ولكن عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتّفاق، تحوّلت سياسته نحو التركيز على الحفاظ على ما تبقّى من مكوّنات الاتفاق. كما سعى روحاني للاستفادة من علاقاته مع القوى غير الغربية من أجل تحقيق مكاسب اقتصاديّة عقب الرفع الجزئي للعقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ثمّ الحفاظ على بعض من هذا التبادل التجاري والاستثمارات بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في إطار ما سُمّيت بحملة “الضغط الأقصى”.31

في المقابل، تأثّرت سياسة “التوجّه شرقاً” التي اتّبعها رئيسي بعدد من العوامل. فقد استدعى الفشلُ في إحياء خطّة العمل الشاملة المشتركة واستمرار العقوبات الأمريكية اتّباعَ نهج مختلف. وفي ظلّ تبدّل الأوضاع الجيوسياسية في أوراسيا والشرق الأوسط، بسبب الحرب في أوكرانيا وتعاظم الدور الصيني في الشرق الأوسط، نشأت فرص جديدة يمكن لإيران انتهازها. بالتالي، يسعى رئيسي للبناء على علاقاته مع الدول الشرقيّة لتدعيم مصالح إيران الإستراتيجيّة، فيما يأمل المسؤولون الإيرانيون أن تؤمّن هذه العلاقات الموارد والإمكانيات الإستراتيجيّة اللازمة من أجل تحقيق نمو إيران الاقتصادي، أو على الأقل حتى تتمكّن من “الصمود”.32

الدوافع الداخلية

تأثّر نهج السياسة الخارجيّة الذي اتّبعه كلّ من الرؤساء الثلاثة بدوافع داخليّة تداخلت مع رؤيتهم العقائديّة وانتمائهم السياسي والفئات الاجتماعيّة التي يمثّلونها في المقام الأوّل.

على سبيل المثال، ارتكزت سياسة “التوجّه شرقاً” التي تبناها أحمدي نجاد على التأييد الذي كانت تحظى به عقيدته في أوساط فئة محدّدة من النخبة السياسيّة والمجتمع الإيراني، على وجه الخصوص بين المحافظين المتشدّدين والطبقات الاجتماعيّة الأدنى.33 فقد حاول تقديم نفسه كمدافع عن سيادة إيران في وجه الضغوط الغربيّة، مستخدماً علاقاته مع الدول الشرقيّة كرمز للعزّة والكرامة الوطنيّة.34

أمّا سياسة “التوجّه شرقاً” في عهد روحاني، فاستندت إلى ضرورات براغماتيّة وإلى الدعم الذي حظي به من قبل المعتدلين في إيران، بالأخص الإصلاحيين والطبقة الوسطى. وفي حين أقرّ روحاني بالواقع وبأهمية علاقات إيران بالغرب، إلّا أنّه أدرك أيضاً القيمة الجوهريّة للعلاقات المتينة مع دول الشرق. ولاقت سياسته الخارجيّة صدى إيجابيّاً بين أوساط مؤيّديه الذين وجدوا في تعزيز العلاقات مع الشرق والغرب فرصاً ومكاسب لإيران.35

اليوم، باتت سياسة “التوجّه شرقاً” بقيادة رئيسي مدفوعةً بموجة سلطويّة منشدّدة اجتاحت المشهد السياسي الإيراني منذ الانتخابات الرئاسيّة في العام 2021، وقد تجلّت على وجه الخصوص في أوساط المحافظين والقوى الأمنية. وقد دفع تنامي الحكم السلطوي إلى الميل لبناء علاقات مع دول تخضع لأنظمة حكم مشابهة، مثل روسيا والصين.36 ولعلّ استبعاد مجلس صيانة الدستور لجميع المرشحين المعتدلين والإصلاحيين تقريباً في الانتخابات الرئاسيّة عام 37،2021 إلى جانب قمع التظاهرات والحركات الاحتجاجية والتضييق على الصحافيين والناشطين ومنظّمات المجتمع المدني،38 أوضح دليل على تشديد القبضة السلطويّة على البلاد. إلى ذلك، أدّى تنامي نفوذ الحرس الثوري على الوضع الداخلي إلى هيمنة النهج الأمني المتمحور حول القوات العسكرية على السياسة الخارجيّة، ما استدعى تحالفاً وثيقاً مع روسيا بشكل خاص.39

وقد شهدت إدارة رئيسي حضوراً قويّاً لقياديين سابقين في الحرس الثوري في مناصب رفيعة المستوى، وفي السلطات المناطقيّة والمحليّة وفي البرلمان. إلى ذلك، أدّى فيلق القدس التابع للحرس الثوري دوراً متعاظماً في رسم معالم السياسة الخارجيّة الإيرانيّة في السنوات الماضية، بالأخصّ على الصعيد الإقليمي. وتتماشى سياسة رئيسي الخارجيّة مع مواقف المرشد الأعلى وتوجّهات مؤيّديه وتطلّعاتهم، فتعتمد على العلاقات مع القوى الشرقيّة من أجل ضمان الاستقرار في وجه الضغوط الغربيّة.

من عدم الانحياز إلى إعادة التنظيم الإستراتيجي: تداعيات إستراتيجيّة “التوجّه شرقاً” الإيرانية

اتّخذت سياسة “التوجّه شرقاً” الإيرانية أشكالاً مختلفة في عهد كلّ من أحمدي نجاد وروحاني ورئيسي. وقد اقترن تطوّر هذه السياسة بإعادة تنظيم إستراتيجي، فانتقلت إيران من محاولة التعويض عن عزلتها الدوليّة في عهد أحمدي نجاد إلى بناء توازن براغماتي في عهد روحاني، لتتّجه بعدها نحو سياسة متأنّية ومركّزة في عهد رئيسي. وتشير الخطوات التي اتّخذتها إدارة رئيسي اليوم إلى نقلة نوعيّة في السياسة الخارجية الإيرانية، حيث إنّ مبدأ “لا شرقية لا غربية” الذي لطالما شكّل ركيزة السياسة الخارجية الإيرانيّة منذ العام 1979، قد فقَد الكثير من أهميته.

وكان الهدف من مبدأ “لا شرقية لا غربية” الحفاظ على استقلال إيران الإستراتيجي وعلى سياستها لعدم الانحياز كدلالة على تمسّك البلاد بسيادتها في وجه ديناميكيات القوى العالميّة.40 إلّا أنّ النسخة الحاليّة من سياسة “التوجّه شرقاً” التي يعتمدها رئيسي تتناقض مع هذا المبدأ، بل تبدو أشبه بالسعي إلى بناء تكتّل تقف فيه إيران في صفّ القوى الشرقيّة مثل الصين وروسيا. ويشير ذلك إلى ابتعاد ملحوظ عن الركائز التي استندت إليها إيران طويلاً في سياستها الخارجية ويؤكّد على عمليّة إعادة ضبط إستراتيجية.

في حين أثمرت سياسة “التوجّه شرقاً” بعض الإيجابيات لإيران، كزيادة قدرتها على الصمود في وجه العقوبات الغربيّة والإسهام في تعزيز مكانتها في السياسة الدوليّة، إلّا أنّها تهدّد أيضاً في الحدّ من خياراتها الخارجيّة. على سبيل المثال، نجحت السعودية، المنافِسة الإقليميّة لإيران، في الحفاظ على علاقات متوازنة مع الشرق والغرب، وتمكّنت من التعامل مع تعقيدات المشهد الجيوسياسي بكفاءة أكبر.41 في المقابل، قد يودّي توجّه إيران المتنامي نحو الشرق إلى زيادة عزلتها عن بقيّة العالم، ما يحدّ من هامشها للمناورة الدبلوماسيّة، ويفاقم من تهميشها الجيوسياسي

ويحذّر مراقبون وسياسيون مستقلّون في إيران من تعاظم اعتماد البلاد على الصين، لدرجة يقول البعض إنّه لولا نفوذ الصين على الجمهوريّة الإسلاميّة، لكان من الأصعب التوصّل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين طهران والرياض.42 صحيح أنّ لإيران مصالح اقتصاديّة وأمنيّة تدفعها للسعي إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، إلّا أنّ االاختلافات الجوهرية بين الدولتين كانت لتصعّب جداً المصالحة بينهما لولا الوساطة الفعّالة والموثوقة التي قامت بها قوّة عالمية عظمى.

على الرغم من الاتفاق الإستراتيجي الشامل لمدّة 25 عاماً الذي أبرمته طهران مع بكين، إلّا أنّ الدول الخليجية المجاورة لإيران كانت أكثر نجاحاً في استقطاب الاستثمارات الصينيّة وتجنّب التهميش الجيوسياسي.43 يُعزى هذا النجاح في المقام الأولّ إلى سياسة التوازن والتحوّط التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الحقبة من المنافسة الحادّة بين القوى العظمى.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركاء إيران الشرقيين أنفسهم، من ضمنهم الصين والهند وحتى روسيا قبل وقت ليس بعيد، تبنوّا جميعاً نهجاً حذراً في علاقاتهم مع إيران. ففي حين أظهرت هذه الدول جاهزيتها للتعاون مع الجهوريّة الإسلاميّة، ظلّت حذرة في التعامل معها لتجنّب الإضرار بعلاقاتها مع الغرب. وتجلّى هذا السلوك بشكل واضح في المرحلة التي سبقت الاتفاق النووّي الإيراني، حين التزمت روسيا والصين بالعقوبات الدوليّة على إيران، ما يؤكّد على أولوياتها الجيوسياسيّة والاقتصاديّة.44 بالتالي، فإنّ تطوّر سياسة “التوجّه شرقاً” الإيرانية يرتبط عن كثب بالمصالح الجيوسياسيّة الأوسع لشركائها الشرقييّن.

وقد ازدادت هذه الديناميكيّة تعقيداً بفعل الأحداث العالمية الأخيرة، بالأخصّ الحرب في أوكرانيا. ففي حين دفع الصراع بروسيا إلى تقليل اهتمامها بعلاقتها مع الغرب، حدّت الحرب أيضاً من قدرتها على دعم إيران، بالأخصّ اقتصاديّاً. إلى ذلك، يعلّق حلفاء شرقيّون آخرون محتملون لإيران، مثل الهند، أهميّةً كبرى على علاقتهم مع الولايات المتحدة، ما يدفعهم إلى توخّي الحذر في علاقاتهم مع إيران. وفي حين منح استمرار الصين في شراء النفط الإيراني في السنوات الماضية متنفساً لطهران، أجبر غيابُ البديل في السوق إيران على تقديم تخفيضات ضخمة لبكين، ما حدّ من المنافع الاقتصاديّة لهذه الشراكة.45 وفيما يمكن توصيف سياسة “التوجّه شرقاً” بالنقلة الإستراتيجية لإيران، إلّا أنّ القيود التي يفرضها المشهد الجيوسياسي إلى جانب الدعم المحدود الذي يمدّها به حلفاؤها الشرقيون يسلّطان الضوء على مدى تعقيد هذا النهج.

في الداخل الإيراني، يبدو أنّ سياسة “التوجّه شرقاً” ترسّخ السلطوية المتزايدة في النظام السياسي الإيراني. فقد تؤدّي السطوة المتنامية للحرس الثوري على تركيبة السياسة الخارجية، إلى جانب النهج العسكري الأمني الذي يتبنّاه، خصوصاً الشراكة مع روسيا، إلى هيمنة العقليّة الأمنيّة على سياسة إيران الخارجية. وقد يترتّب عن ذلك تداعيات دائمة على السياسة الداخلية في إيران، من ضمنها قمع المعارضة وتقييد الحرّيات السياسيّة وترسيخ سلطة مركزيّة أكثر. على سبيل المثال، لجأت الحكومة الإيرانيّة في السنوات الأخيرة إلى استخدام أجهزة تقنيّة صينية بشكلٍ متزايد لتشديد سيطرتها على الانترنت وشبكات التواصل، وبالتالي إحكام قبضتها على مواطنيها.46 وفي العام 2021، وقّعت إيران على اتفاق مع روسيا للتعاون في مجال أمن المعلومات.47

عند التطلّع إلى المستقبل، يتّضح أنّه في حين تمنح سياسة “التوجّه شرقاً” إيران القدرة على الوقوف في وجه الضغوط والعقوبات الغربيّة، إلّا أنّها أبعد ما تكون عن حلّ سحري لمجمل مشكلات سياستها الخارجيّة. فلن تتمكّن إيران من تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وازدهار مستدام من دون التوصّل إلى حلّ شامل للعقوبات المفروضة عليها ومعالجة التوتّرات المستمرّة مع القوى الغربيّة. ويتجلّى ذلك بوضوح في أعباء إيران الاقتصاديّة المتراكمة، حتى في ظلّ تعزيز شراكاتها وعلاقاتها مع القوى الشرقيّة. بشكل عام، وفيما أثمر التحوّل نحو الشرق عن بعض المنافع الإستراتيجية على المدى القصير، فإنّ تبنّي سياسة خارجيّة متوازنة ومضبوطة بعناية ترأب الصدع بين الشرق والغرب قد يساعد أكثر على تعزيز مكانة إيران في العالم وتأثيرها في المنطقة وعلى تحسين المشهد الاجتماعي السياسي في الداخل الإيراني.

1 Clement Therme, “Iran’s ‘neither East nor West’ slogan today,” International Institute for Strategic Studies, February 8, 2019, https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2019/02/iran-east-west/.

2 Mohammad Hashemi, “Economic Policies of the Constructive Government in the Post-War Era,” Eghtesadnews, October 19, 2021, https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-467787.

3 Javad Moinaddini, “Iran and Central Asian Republics: Opportunities and Challenges,” Pakistan Horizon 48, no. 1 (January 1995): 47-70, https://www.jstor.org/stable/i40066491.

4 Gholam Ali Haddad Adel, “Iran Will Become an Islamic Japan,” Mehr News Agency, March 4, 2002, https://www.mehrnews.com/news/61393/.

5 Hamidreza Azizi, “Central Asia; The Neglected Arena in Iran’s Foreign Policy,” Tabnak, April 7, 2014, https://www.tabnak.ir/fa/news/390856.

6 Amin Naeni, Iran and Africa: Why Tehran Will Boost its Ties with the Continent under the Raisi Administration, Middle East Institute, August 11, 2021, https://www.mei.edu/publications/iran-and-africa-why-tehran-will-boost-its-ties-continent-under-raisi-administration; Farideh Farhi, Iran and Latin America: Threat or ‘Axis of Annoyance’?, Wilson Center, July 10, 2008, https://www.wilsoncenter.org/event/iran-latin-america-threat-or-axis-annoyance.

7 Asadollah Asgaroladi, “Iran’s Imports from China During Ahmadinejad’s Administration,” Khabaronline, May 4, 2014, https://www.khabaronline.ir/news/413460; Zohreh Balazadeh and Fahimeh Ghaibi, “A Comparative Analysis of Diplomatic Relations between Iran and Russia during the Administrations of Presidents Mohammad Khatami and Mahmoud Ahmadinejad,” Political Research of the Islamic World, (Tehran, Iran: Islamic Azad University Central Tehran Branch, September 15, 2011), https://prb.ctb.iau.ir/article_524516.html.

8 “UN Documents for Iran: Security Council Resolutions,” Security Council Report, accessed August 10, 2023, https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/?ctype=Iran&cbtype=iran.

9 Hassan Rouhani, “Why Iran Seeks Constructive Engagement,” The Washington Post, September 19, 2013, https://www.washingtonpost.com/opinions/president-of-iran-hassan-rouhani-time-to-engage/2013/09/19/4d2da564-213e-11e3-966c-9c4293c47ebe_story.html.

10 Hamidreza Azizi, “Second-term Rouhani Likely to Move Closer to Russia,” Al-Monitor, June 12, 2017, https://www.al-monitor.com/originals/2017/06/iran-russia-rouhani-second-term-syria-strategic-partnership.html; Alam Saleh and Zakiyeh Yazdanshenas, “Iran’s Pact With China Is Bad News for the West,” Foreign Policy, August 9, 2020, https://foreignpolicy.com/2020/08/09/irans-pact-with-china-is-bad-news-for-the-west/.

11 Saeed Kamali Dehghan, “Revolutionary Guards Tried to Sabotage Iran’s Nuclear Deal, Says President,” The Guardian, May 5, 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/may/05/iran-president-hassan-rouhani-nuclear-agreement-sabotaged.

12 Syed Zafar Mehdi, “Iran, China sign series of cooperation agreements during Raisi’s visit,” Anadolu Agency, February 15, 2023, https://www.aa.com.tr/en/politics/iran-china-sign-series-of-cooperation-agreements-during-raisis-visit/2820209; Umud Shokri, “Iran and the Shanghai Cooperation Organization,” Sada (blog), Carnegie Endowment for International Peace, November 16, 2022, https://carnegieendowment.org/sada/88427; “Iran & Russia: Gyrating Trade Grows,” The Iran Primer (blog), May 18, 2023, https://iranprimer.usip.org/blog/2023/may/18/iran-and-russia-gyrating-trade-grows.

13 Marzieh Rahmani, “Arrogant West in Decline in Region, Entire World: Leader,” Mehr News Agency, July 8, 2022, https://en.mehrnews.com/news/188871/Arrogant-West-in-decline-in-region-entire-world-Leader.

14 “Ahmadinejad Was the Voice of the Oppressed Nations in the UN,” Fars News Agency, accessed August 10, 2023, https://www.farsnews.ir/news/8607080024.

15 “Ahmadinejad, Morales Insist on Resistance Against Hegemonists,” Tehran Times, October 27, 2010, https://www.tehrantimes.com/news/229333/Ahmadinejad-Morales-insist-on-resistance-against-hegemonists.

16 “The Objectives of ‘Rouhani and Zarif’ in Signing the 25-Year Agreement with China/Who Were the ‘Architects’ of the 25-Year Agreement?”, Khabaronline, February 27, 2023, https://www.khabaronline.ir/news/1732053.

17 “Shifting Power Balance Signals a New World Order: Iranian President Raisi,” BNN Newsroom, June 14, 2023, https://bnn.network/breaking-news/shifting-power-balance-signals-a-new-world-order-iranian-president-raisi/.

18 Amir Hossein Askari and Mohammad Zarei, “Towards the East: Iran’s Foreign Policy in Ahmadinejad Era—Based on James Rosenau’s Continuity Theory,” International Relations and Diplomacy 8, no. 06 (June 2020): 240-250, https://doi.org/10.17265/2328-2134/2020.06.002.

19 Mahjoob Zweiri and Alieu Manjang, “From Ahmadinejad to Rouhani: Iran’s Presence in Africa,” in Foreign Policy of Iran under President Hassan Rouhani’s First Term (2013–2017), ed. Luciano Zaccara, (Singapore: Palgrave Macmillan, 2020), https://doi.org/10.1007/978-981-15-3924-4_9 .

20 “Rouhani: Iran Prioritizes Relations with Neighbors, Eurasian States,” Islamic Republic News Agency, October 13, 2020, https://en.irna.ir/news/84074616/Rouhani-Iran-prioritizes-relations-with-neighbors-Eurasian.

21 “China says Iran joins AIIB as founder member,” Reuters, April 8, 2015, https://www.reuters.com/article/us-asia-aiib-iran-idUSKBN0MZ08720150408; Syed Zafar Mehdi, “Iran, China Sign Deal on Belt and Road Project,” Anadolu Agency, March 27, 2021, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/iran-china-sign-deal-on-belt-and-road-project/2190154; “President Rouhani: Iran-EAEU Preferential Trade Kick-off in November,” Fars News Agency, October 1, 2019, https://www.farsnews.ir/en/news/13980709000260/Presiden-Rhani-Iran-EAEU-Preferenial-Trade-Kick-ff-in-Nvember.

22 “President Raisi at 1402 Nowruz Speech: ‘Neighborhood Policy’ and ‘Balanced Diplomacy’ will Continue in 1402,” Government of the Islamic Republic of Iran Official Website, March 22, 2023, https://irangov.ir/detail/409068; Mohammadbagher Forough, “Raisi’s Foreign Policy: Pragmatic Revolutionism and the Iranian Pivot to Asia,” GIGA Focus Middle East, no. 7 (2021): 1-8, https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/raisi-s-foreign-policy-pragmatic-revolutionism-iranian-pivot-asia.

23 Parisa Hafezi, Nayera Abdallah, and Aziz El Yaakoubi, ” Iran and Saudi Arabia agree to resume ties in talks brokered by China,” Reuters, March 10, 2023, https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-saudi-arabia-agree-resume-ties-re-open-embassies-iranian-state-media-2023-03-10/; “Iranian leader visits Indonesia to deepen economic ties amid global geopolitical challenges,” AP, May 23, 2023, https://apnews.com/article/indonesia-iran-ebrahim-raisi-trade-agreement-4979c22e802c944dd602abade7da6235.

24 Nicole Bayat Grajewski, “Iran and the SCO: The Quest for Legitimacy and Regime Preservation,” Middle East Policy, May 16, 2023, https://doi.org/10.1111/mepo.12684.

25 “Iran Urges Trade as ECO Summit Opens in Tehran,” Radio Free Europe/Radio Liberty, March 11, 2009, https://www.rferl.org/a/Economic_Cooperation_Organization_Summit_Opens_In_Tehran/1508011.html; “Ahmadinejad Attends OIC Summit,” Islamic Republic News Agency, February 6, 2013, https://en.irna.ir/news/80532698/Ahmadinejad-attends-OIC-Summit.

26 Amin Mohammad-Zadegan Khoi, “Rouhani: Strengthening Multilateralism One of Iran’s Foreign Policy Priorities,” Islamic Republic News Agency, April 8, 2021, https://en.irna.ir/news/84288700/Rouhani-Strengthening-multilateralism-one-of-Iran-s-foreign.

27 “Iran Will Become One of Members of SCO in Current Year,” Tehran Times, May 23, 2023, https://www.tehrantimes.com/news/485054/Iran-will-become-one-of-members-of-SCO-in-current-year.

28 “Iranian President Says His Country Ready to Join BRICS,” TASS, June 13, 2023, https://tass.com/world/1631667.

29 Ewen MacAskill and Chris McGreal, “Israel should be wiped off map, says Iran’s president,” The Guardian, October 27, 2005, https://www.theguardian.com/world/2005/oct/27/israel.iran.

30 “UN Security Council Resolutions on Iran,” Arms Control Association, January 1, 2022, https://www.armscontrol.org/factsheets/Security-Council-Resolutions-on-Iran.

31 David Wallsh, “The ‘Maximum Pressure’ Campaign Undermines Trump’s National Security Strategy,” IranSource (blog), February 12, 2020, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/the-maximum-pressure-campaign-undermines-trumps-national-security-strategy/.

32 “What is Resistance Economy?”, Eghtesad Online, May 8, 2019, https://www.eghtesadonline.com/n/1kaG.

2.15.0.0

2.15.0.0

33 Ali Ansari, “Iran under Ahmadinejad: Populism and Its Malcontents,” International Affairs, vol. 84, no. 4 (July 2008): 683-700, https://www.jstor.org/stable/25144871.

34 Saeed Jafari, “Review of Iran’s Foreign Policy 40 Years After the Revolution: From Ahmadinejad to Rouhani,” Euronews Persian, February 11, 2019, https://parsi.euronews.com/2019/02/11/iran-foreign-policy-review-40-years-after-revolution-ahmadi-nejad-rouhani.

35 “Iran’s Foreign Policy during Rouhani’s Era; Interaction Instead of Confrontation,” Islamic Republic News Agency, August 17, 2014, https://www.irna.ir/news/81275336/.

36 Hamidreza Azizi, The International Relations of Public Protests in Iran, Expert Brief, (Istanbul, Türkiye: Sharq Forum, October 19, 2022), https://research.sharqforum.org/2022/10/19/public-protests-in-iran/.

37 “Iranians vote in presidential election marred by disqualification row”, BBC, June 18, 2021, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57510763.

38 “Iranian Society under Crackdown,” Human Rights Watch, August 1, 2023, https://www.hrw.org/blog-feed/iranian-society-under-crackdown.

39 Sanam Vakil, et al., Might the Islamic Revolutionary Guard Corps Use the Iranian Protests to Supplant the Ruling Clerical Establishment?, (Beirut, Lebanon: Carnegie Middle East Center, January 19, 2023), https://carnegie-mec.org/diwan/88814.

40 Gholamreza Zabetpour Kari, “Recognition of the Principle of ‘neither East nor West’ with Emphasis on the View of Imam Khomeini,” Political Sociology of the Islamic Revolution, vol. 2, no. 3 (November 2021): 127-146, https://www.psirj.ir/issue_19913_19924_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%203.html?lang=en.

41 “The Recalibration of Saudi Foreign Policy,” International Institute for Strategic Studies (IISS), March 28, 2023, https://www.iiss.org/events/2023/03/the-recalibration-of-saudi-foreign-policy/.

42 Stephen M. Walt et al., “Significance of the Iran-Saudi Arabia Agreement Brokered by China,” Belfer Center for Science and International Affairs, March 14, 2023, https://www.belfercenter.org/publication/significance-iran-saudi-arabia-agreement-brokered-china.

43 Anthony H. Cordesman, China and Iran: A Major Chinese Gain in ‘White Area Warfare’ in the Gulf, (Washington D.C.: Center for Strategic & International Studies, March 29, 2021), https://www.csis.org/analysis/china-and-iran-major-chinese-gain-white-area-warfare-gulf.

44 Alexander A. Pikayev, “Why Russia Supported Sanctions Against Iran,” (Monterey, CA: James Martin Center for Nonproliferation Studies, June 23, 2010), https://nonproliferation.org/why-russia-supported-sanctions-against-iran/.

45 Simon Watkins, “China Wants Even Better Terms for Crucial Iran Oil Project,” OilPrice.com, February 21, 2023, https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/China-Wants-Even-Better-Terms-For-Crucial-Iran-Oil-Project.html.

46 Nima Khorrami, “How China Boosts Iran’s Digital Crackdown,” The Diplomat, October 27, 2022, https://thediplomat.com/2022/10/how-china-boosts-irans-digital-crackdown/.

47 “Russia, Iran sign agreement on cyber security cooperation,” TASS, January 26, 2021, https://tass.com/politics/1248963.