أزمة منطقة

الساحل

أسباب النزاع ونتائجه الإقليمية

موجز قضية، يونيو 2022

النقاط الرئيسية

الأوضاع الراهنة

تواجه دول منطقة الساحل تحديات كبرى مثل الصراع الإثني والإتجار بالمخدّرات والبشر والإرهاب سببها الحوكمة الرديئة والنمو السكّاني السريع والإتجار بالموارد والانقلابات العسكرية وتهميش الشباب. وتمثّل الأزمة في مالي نموذجاً مصغّراً عن مشاكل تلك المنطقة.

استجابات غير ملائمة

فاقم التركيز على الأمن، عوضاً عن برامج التنمية، المشاكل في منطقة الساحل من دون تقديم أيّ حلول طويلة الأمد. وقد أفضت سياسات الأمننة والقوّات الخارجية إلى المزيد من عدم الاستقرار ومشاعر الكره إزاء

الحلول المحتملة

يمكن أن يشكّل تطبيق اتّفاقية الجزائر (تطبيق اللامركزية ومصالحة وطنية) بداية حلّ. وينبغي أن تركزّ الحكومات والجهات المانحة الأجنبية على التنمية، وبشكل خاص على البنية التحتية والرقمنة والنقل والصحّة العامة.

إعادة انخراط الدول

نظراً إلى غياب الدول، من الضروري مساعدة الحكومات الساحلية على إطلاق برامج تنموية وشبابية. بيد أنّ برامج التنمية بحاجة إلى حوكمة رشيدة، وتطويرُ المؤسّسات يتطلّب مساعدة المنظمّات المتعددة الأطراف.

منطقة الساحل: منطقة معقّدة

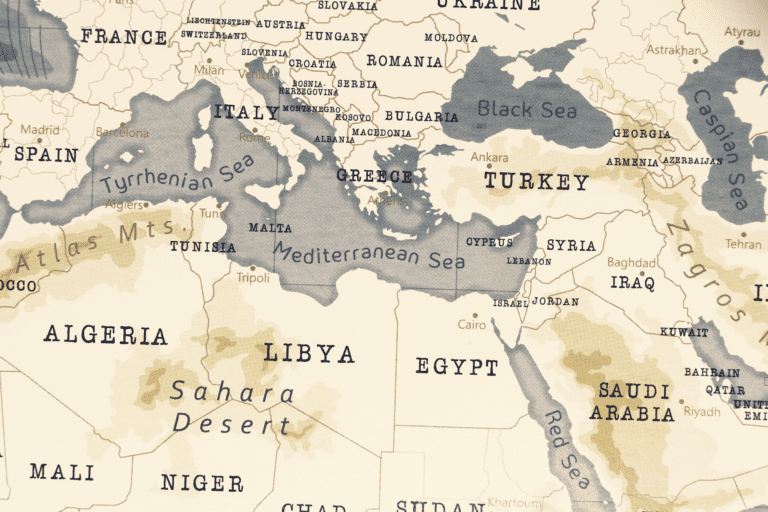

تقع منطقة الساحل على جانب دول المغرب العربي وتمتدّ من المحيط الأطلسي وصولاً إلى القرن الأفريقي (المحيط الهندي) وتمتدّ على مساحة تناهز عشرة ملايين متر مربّع. وهي منطقة غنية بالمعادن حاولت قوى خارجية استغلالها. ومع أنّها منطقة غنية بالموارد، يعاني سكّانها، باستثناء الجزائر، فقراً مدقعاً للغاية. وفي خلال العقدَين المنصرمَين، اعتُبرت منطقة الساحل تهديداً أمنياً كبيراً، وذلك بشكل أساسي بسبب عدم قدرة الدول الساحلية1 على السيطرة على مناطقها الريفية. ولهذه المنطقة الشاسعة حدودٌ مسامية عبرها التجّار متى شاؤوا على مرّ التاريخ، وعبرها أيضاً تجّار المخدّرات والأسلحة2. لكنّها أيضاً منطقة تفاعل بين شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء تجري فيها تبادلات بشرية ومالية ودينية متعدّدة الأوجه.

وتتّسم المنطقة اليوم بتزايد سكّاني هائل وبالإرهاب والصراعات وعدم الاستقرار والانقلابات وعمليات الإتجار بالبشر والمخدرات. وهي تعاني أيضاً تداعيات التغيّر المناخي3، الذي يسبّب في المناطق الريفية حالات متزايدة من الجفاف والفيضانات وانحسار التربة تهدّد سبل العيش الزراعية وتساهم في النزوح القسري (الهجرة)4. وتتفاقم هذه المخاطر بفعل المنحى السكّاني، مع توقّعات بأن يبلغ عدد السكّان مجموعة دول الساحل الخمسة (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر)، والذي يتخطّى 80 مليون نسمة حالياً5، 200 مليون نسمة بحلول أواسط الخمسينيّات المقبلة.6

وسبق أن حوّل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وجماعة المرابطون وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وغيرها من المنظّمات المتطرّفة العنيفة المنطقةَ إلى مساحة جاذبة للإرهابيين والتجّار غير الشرعيين. وقد حسّنت تداعيات الحرب الأهلية الليبية في العام 2011 من قدرات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في وقت يبلغ فيه عدم الاستقرار مستويات مرتفعة، ومع أسلحة مسروقة من المخازن الليبية في خلال الحرب. وتشكّل الأزمة في مالي، ولا سيّما في القسم الشمالي الخارج عن السيطرة، إحدى النتائج المترتّبة عن وسبق أن حوّل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وجماعة المرابطون وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وغيرها من المنظّمات المتطرّفة العنيفة المنطقةَ إلى مساحة جاذبة للإرهابيين والتجّار غير الشرعيين. وقد حسّنت تداعيات الحرب الأهلية الليبية في العام 2011 من قدرات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في وقت يبلغ فيه عدم الاستقرار مستويات مرتفعة، ومع أسلحة مسروقة من المخازن الليبية في خلال الحرب7. وتشكّل الأزمة في مالي، ولا سيّما في القسم الشمالي الخارج عن السيطرة، إحدى النتائج المترتّبة عن الحرب الأهلية الليبية. وقد فاقمت التطوّرات الداخلية الأخرى التي مردّها الحوكمة الرديئة والصراعات بين الإثنيات والتغيّر المناخي والانقسامات ضمن قبائل الطوارق الأوضاعَ العاطلة أصلاً في البلاد. وبالتالي تسبّب الأزمة في مالي المتمثلة في عدم الاستقرار السياسي، والانقلابات، ووجود المجموعات الإرهابية، وانفصالية الطوارق، قلقاً كبيراً للجميع في منطقة الساحل.

يعاين هذا الموجز الأزمات المعقّدة المتعدّدة الأوجه في منطقة الساحل والتهديدات المتصوّرة التي تشكّلها للجهات الفاعلة المتنوّعة المحلّية والإقليمية والدولية. والحجّة الأساسية هي أنّ منطقة الساحل تواجه تحديات مستمرة متعدّدة الأبعاد تسبّبها جزئياً الحوكمة الرديئة وموروثات الاستعمار والتدخّلات الخارجية، وبشكل أهمّ، غياب استراتيجيات التنمية المنسَّقة. وتمثّل مالي نموذجاً مصغّراً عن الأوضاع في الساحل. بالتالي، كما سيبيّن هذا الموجز، يعكس الوضع في مالي المشاكل التي تشوب منطقة الساحل برمّتها، بما في ذلك المناطق المتاخمة في الجزائر.

منطقة الساحل في السياقَين الإقليمي والدولي

تَعتبر الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي والجزائر (التي تتشاطر حدوداً طولها 1300 كيلومتر مع مالي) وغيرها من الدول منطقةَ الصحراء الساحل تهديداً أمنياً8. لذا بعد الاجتياح الأمريكي لأفغانستان، أطلقت واشنطن عام 2002 “مبادرة عموم الساحل”9، لأنّ المسؤولين الأمريكيين كانوا قد توقّعوا أنّ تنظيم القاعدة وغيره من المجموعات المحاربة ستنتقل إلى منطقة الساحل11 باعتبارها “ملاذاً آمناً”، وهذا مفهوم أصبح طاغياً في السياسية الأمريكية الخارجية والدفاعية10. وبسبب طبيعة التضاريس غير الاعتيادية وهشاشة الدول في منطقة الساحل، أطلقت الولايات المتّحدة في العام 2005 شراكة مكافحة الإرهاب12 عبر الصحراء (المعروفة سابقاً بمبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء) لمكافحة هذا التهديد المتصوّر13. وفاقمت عودة الطوارق المدجّجين بالسلاح، الذين خدموا كقوّة معاونة للجيش التابع للقذّافي، من ليبيا إلى شمالي مالي ظروفاً معقّدة أصلاً14.

وشكّلت هذه الأزمة المستمرّة للجزائر المجاورة، وهي القوّة العسكرية الأقوى في منطقة الساحل، تهديداً كبيراً لأمنها القومي، الذي جهدت السلطات لاحتوائه من أجل حماية الأراضي ومن أجل منع تدفّق محتمل للمتطرّفين العنيفين والتدفّق المتزايد للمهاجرين العابرين إلى أوروبا وتفشّي المخدّرات ونشاطات الإتجار بالبشر15. وعلى الرغم من مليارات الدولارات التي تمّ إنفاقها من خلال شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، وعلى الرغم من المناورات العسكرية المشتركة (مناورات فلينتلوك مثلاً)16 والوجود العسكري الفرنسي من خلال عملية سرفال17 في العام 2013 وعملية برخان التي تلتها منذ العام 182014، لم تنجح الولايات المتّحدة ولا فرنسا في تحقيق السلام في مالي أو في منطقة الساحل. وبالفعل، “كثيراً ما أدّت الحروب ضدّ الإرهاب التي دعمتها الولايات المتّحدة في المنطقة إلى ضحايا بشرية وانتشار الانتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار الفساد”19. وبحلول العام 2020، كانت فرنسا قد خسرت بشكل أساسي حربها في منطقة الساحل20. ونُشرت في منطقة الساحل، باستثناء الجزائر، قوّة أوروبية عديدها 900 عنصر تدعى تاكوبا21 وتضمّ دانماركيين وأستونيين وتشيكيين وسويديين وإيطاليين ويونانيين وفرنسيين. ومع أنّ الدول الأوروبية لم تكنّ كلّها مشاركة في نشر القوّات، أنفقت الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي 4,72 مليار يورو (ما يوازي 5,21 مليار دولار) على المساعدات المقدّمة لمجموعة دول الساحل الخمسة بين العامَين 2014 و222020.

وقد أدّت هذه الترتيبات الأمنية المخصّصة والمفرطة في منطقة الساحل إلى ما تمّت تسميته “زحمة الأمن الإقليمي23“. علاوة على ذلك، ولّد وجود القوّات الأجنبية، ولا سيّما جنود القوّة الاستعمارية السابقة، أي فرنسا، انعداماً للثقة وعدائية لدى السكّان24، مما أطاح بالمحاولات المزعومة لبناء السلام، التي شكّلت أحد أهداف عملية برخان. وكان التبرير لتدخّل فرنسا في مالي هو مكافحة الإرهاب، بيد أنّ المصالح الاقتصادية أدّت بلا شكّ دوراً كبيراً25، ولا سيّما أنّ البلاد تضمّ كمّيات كبيرة من المعادن غير المنقَّبة، على غرار الصخر الزيتي والذهب والزنك واليورانيوم والبوكسيت والحجر الكلسي والفوسفات26، فيما تحتوي جارتها النيجر على اليورانيوم والفحم والذهب27. ويفسّر هذا الأمر السبب الذي يدفع “البعض إلى التفكير في أنّ [حضور فرنسا في غرب أفريقيا] يتمحور حول الموارد الطبيعية، من ضمنها الذهب واليورانيوم والنفط، عوضاً عن الحؤول دون تفشّي الإرهاب في المنطقة وبين السكّان”.28

وتطغى مصالح فرنسا الاقتصاديةُ الكبيرةُ29 على التدخّل العسكري الفرنسي، الذي استمرّ حتّى فبراير 2022، وعلى وجودها في مستعمراتها الساحلية السابقة فيما تبقى دول منطقة الساحل من الأفقر على وجه المعمورة30. وفي العام 2014، أنشأت فرنسا بنية أمنية خارج نطاق الأمم المتّحدة تضمّ مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر التي تُعرف باسم مجموعة دول الساحل الخمسة (مع تكلفة تقارب المليار دولار في السنة).31

واعتقدت فرنسا أنّ القوّات المسلّحة المالية والتحالفات العسكرية الإقليمية غير قادرة على هزم المجموعات الجهادية32. ولم تثق فرنسا بالمبادرات التي جرت بقيادة جزائرية، مع أنّه كان في وسعها أن تكون جزءاً جوهرياً من البنية الإقليمية33. بيد أنّ إنشاء مجموعة دول الساحل الخمسة التي لم تضمّ الجزائر عرقل هذه المبادرات الإقليمية، لكنّه “[لم يولّد أيّ شعور بالندم لدى السلطات الفرنسية، بل على العكس، رأت فيها فرصة ممتازة لمواجهة جيش الجزائر ونفوذها الاستراتيجي في منطقة الساحل الصحراء]34“. واعتمدت فرنسا هذا الموقف على الرغم من التعاون الجزائري، فقد سمح الجزائريون للطائرات الفرنسية باستعمال المجال الجوّي الجزائري للوصول إلى مالي.

ومع أنّه تم اعتبار الإرهاب والإتجار غير المشروع والهجرة غير المشروعة حججاً لتبرير حضور أجنبي (غير أفريقي) في منطقة الساحل، تحظى هذه المنطقة بأهمّية لا لمواردها الطبيعية فحسب35 بل أيضاً بسبب المخاوف من تداعيات ظاهرية تتأتّى عن النشاطات المتطرّفة العنيفة التي ستفاقم الصراعات القائمة أصلاً في المنطقة.

مالي: بؤرة الأزمة الساحلية

تُعتبر مالي من الدول الأفقر في العالم، مع عدد سكّان يقارب العشرين مليون نسمة تضمّ على الأقلّ اثنتَي عشرة مجموعة إثنية36، ينخرط بعضها في صراعات بين الإثنيات37. ويواجه هذا البلد الذي يقع في قلب منطقة الساحل بدون أي منفذ على البحر هجمات جهادية وصدامات بين المجتمعات منذ سنين38. والمشاكل التي تواجهها مالي هي مظاهر ثانوية للأزمة البنيوية التي تعانيها تلك الدولة الهشّة. فمنذ استقلالها عن فرنسا في العام 1960، شهدت على عدّة تمرّدات، أطلقتها بشكل أساسي مجموعات الطوارق الإثنية، وعلى انقلابات عسكرية. وفاقم الفقر المدقع والفساد والبطالة وحالات الجفاف الظروفَ السياسية والاجتماعية الاقتصادية أكثر فأكثر. ومنحت هذه الظروف التبرير للاتّحاد الأوروبي ليولي انتباهاً أكبر لمالي ولمنطقة الساحل، إذ كان قلقاً حيال عدم الاستقرار السياسية وانعدام الأمن والتداعيات الإنسانية التي يمكنها أن تصيب منطقة الصحراء الساحل. والأهم من ذلك كله أنّ الاتّحاد الأوروبي كان قلقاً حيال تأثير الظروف في المنطقة على مصالحه الاقتصادية الخاصة والتأثيرات التي ستترتّب على الهجرة إلى أوروبا.39

وتتبوّأ مالي مكانة مهمّة في هذه الاستراتيجية الساحلية. فبالفعل، “بادر الاتّحاد الأوروبي40 بإجراءات لتحقيق الاستقرار في مالي41 بموجب المادة 28 من معاهدة الاتحاد الأوروبي” ودعم بعثةَ الأمم المتّحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي التي تنخرط فيها بعض الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي. ومع أنّ هذه البرامج تعالج التنمية الاقتصادية، يبقى تركيزها الأساسي على الأمن. والركائز الأساسية الأربعة لمقاربة الاتّحاد الأوروبي هي “(أ) محاربة الإرهاب و(ب) تقوية قدرات الدفاع الوطني والقوى الأمنية وقدرات القوّة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمسة و(ج) وبسط سلطة الدولة والإدارات الرسمية والخدمات الأساسية في سياق تحقيق الاستقرار و(د) الإجراءات التنموية42“. وعلى الرغم من أنّ الرؤية الاستراتيجية الجديدة للاتّحاد الأوروبي تولي انتباهاً أكبر للحوكمة، تبقى الأمننة الأولوية، وهذه المقاربة الأمنية شبه الحصرية هي بالضبط ما هو معيوب في معالجة الأزمة الجارية في المنطقة.

علاوة على ذلك، القوّات الأجنبية التي تعمل مع القوّات المسلّحة المالية والقوّات المسلّحة الأخرى في المنطقة هي بحدّ ذاتها فاسدة ومنتهِكة لحقوق الإنسان. فمنذ نهاية العام 2019، سجّلت هيومن رايتس ووتش والأمم المتّحدة ومنظّمات غير حكومية أخرى أكثر من 600 عملية قتل غير قانونية ارتكبتها القوى الأمنية التابعة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر في علاوة على ذلك، القوّات الأجنبية التي تعمل مع القوّات المسلّحة المالية والقوّات المسلّحة الأخرى في المنطقة هي بحدّ ذاتها فاسدة ومنتهِكة لحقوق الإنسان. فمنذ نهاية العام 2019، سجّلت هيومن رايتس ووتش والأمم المتّحدة ومنظّمات غير حكومية أخرى أكثر من 600 عملية قتل غير قانونية ارتكبتها القوى الأمنية التابعة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر في خلال صدامات لمكافحة الإرهاب43. وفي مالي، ارتكب الجنود الفرنسيون أيضاً فظائع بحقّ المدنيين. ففي يناير 2021 مثلاً، أدّت ضربة شنّتها قوّات برخان الفرنسية إلى قتل 19 مدنياً كانوا يحضرون حفل زفاف في بلدة بونتي44. واستمرّت انتهاكات العسكريين في العام 452022. وبنظر السكّان المحلّيين، يذكّر وجود الجنود الأجانب، ولا سيّما الجنود الفرنسيين، بالتسلّط الاستعماري. وتتّسم القوّات المالية في شمالي مالي بضعف شديد لأنّها رديئة التجهيز.46

ومالي هي أيضاً نقطة تقاطع لتجّار المخدّرات. فقد عثرت هذه الكارتيلات على طرقات بديلة تسمح لها بنقل المخدّرات47، ولا سيّما الكوكايين، عبر المنطقة العابرة للصحراء الكبرى وغرب أفريقيا وصولاً إلى أوروبا48. وفي شمالي مالي، ينخرط الكثير من الضبّاط والمسؤولين الرفيعي المستوى في تجارة المخدّرات، فيما يعاني الجنود العاديون الحرمان والقلّة في التجهيزات. ولا يقتصر هذا الأمر على مالي فحسب، بل يطال منطقة الساحل عموماً، مع أدلّة موثّقة تشير إلى وجود سياسيين في المنطقة دون الإقليمية منخرطين في تجارة المخدّرات50. وبعض السياسيين حتّى موّلوا حملاتهم الانتخابية بأموال مصدرها تجارة المخدّرات49. بالتالي، علاوة على التهديدات الأخرى (الأسلحة والإتجار بالنساء والأطفال والإرهاب)، أصبحت المخدّرات51 مصدر قلق أمني مهمّاً.

وتبرز صلة أيضاً بين تجّار المخدّرات والمجموعات الجهادية52 التي تنقل الكوكايين عبر منطقة الساحل إلى أوروبا لتمويل أعمالها الإرهابية. وليس مالي فحسب بل معظم منطقة الساحل قد تحوّلت إلى معبر مهمّ لتجارة المخدّرات الآتية من أمريكا اللاتينية والمتوجّهة إلى أوروبا أو شبه الجزيرة العربية. وأصبح تهريب المخدّرات مصدر قلق أمني كبيراً منذ أن تمّ التأكّد من العلاقات بين الإرهابيين وتجّار المخدّرات. وقد أمّن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خدمة التخزين أيضاً مقابل المال.53

وفي السنتَين الأخيرتين، ازدادت تجارة المخدّرات بسبب الحوكمة المختلّة وظيفياً54. فغالباً ما يستغلّ التجّار والإرهابيون البيئة الاجتماعية السياسية والأمنية للقيام بنشاطاتهم غير الشرعية. وقد وضع غيابُ الدولة في شمالي البلاد وهشاشتها في قلب تجارة المخدّرات في منطقة الساحل.55

ومالي أيضاً ضحية لعنة الموارد الطبيعية. فهي ثالث أكبر دولة مصدّرة للذهب في أفريقيا، مع استخراج ثلث الإنتاج الإجمالي الذي يبلغ نحو سبعين طنّاً من مناجم حِرفية تستخدم أكثر من مليون عامل56. وبلاء مالي هو أنّ ثروتها الذهبية حتّى تخضع للإتجار. بالتالي، يستخدم الإرهابيون والمجموعات المسلّحة تجارة الذهب غير الشرعية مع دبي لتمويل نشاطاتهم العنيفة، مثلما فعلوا مؤخّراً للسيطرة على منطقة غورما في مالي.57

وتشكّل النزعة الانفصالية لدى الطوارق في شمالي مالي عاملاً مقوّضاً للاستقرار أيضاً. وهذه المسألة العالقة منذ زمن هي إحدى تبِعات الاستعمار الفرنسي، الذي شتّت شعب الطوارق مع رسم الحدود في غرب أفريقيا بشكل اعتباطي58. ففي عهد الجنرال شارل ديغول، قدّمت فرنسا وعداً بأنّ الطوارق سيحظون بدولة خاصّة بهم لكنّها نكثت بوعدها ما إن حصلت مالي على استقلالها في العام 591960. ونشبت ثورة الطوارق الأولى في مالي في العامَين 1963 و1964، والثانية في العام 1996، والثالثة في العام 2012 أطلقها الطوارق العائدون من ليبيا. ومسألة الطوارق مهمّة لأنّ العديد من الطوارق يعيشون في جنوبي الجزائر والنيجر ودول ساحلية أخرى، ممّا قد يولّد تطلّعات تحرّرية وانفصالية مشابهة60. وتشكّل هذه الانقلابات العسكرية تحدياً آخر لمالي والدول الساحلية الأخرى.

الأزمة السياسية المستمرّة في مالي

منذ أن نالت مالي استقلالها، شهدت خمسة انقلابات عسكرية. وبين العامين 1992 و2012، اعتُبرت مالي ديمقراطية مستقرّة. لكن منذ وقوع الانقلاب في العام 2012، وهو ما دفع بفرنسا إلى التدخّل، غرقت مالي في أزمة سياسية لا تنتهي. وقد نُظّم انقلاب العام 2012 بحجّة أنّه كان على الجيش سحب السلطة من يد السياسيين من أجل وقف تقدّم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين بقيادة إياد أغ غالي في شرقي مالي ووسطها. ووقع آخر انقلاب في مايو 2021 عندما شعرت الطبقة العسكرية بأنّها مهمّشة من الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، الذي لم تضمّ حكومته الجديدة شخصيات عسكرية مهمة، شارك بعضها في الانقلاب السابق الذي وقع في العام 2020. وكان العقيد أسيمي غويتا، الذي قاد الانقلاب في نهاية المطاف في مايو 2021، منخرطاً في الانقلاب السابق61. وعلى عكس انقلاب العام 2020، لم يكسب هذا الانقلاب تأييداً شعبياً لكي تطيح الطبقة العسكرية بالحكومة المدنية. وقد أدّى إصرار الجيش على إبقاء السلطة بيده إلى عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. علاوة على ذلك، اعتمدت الحكومة العسكرية المالية مساراً تصادمياً مع فرنسا وطالبت بخروج المهمّة العسكرية الفرنسية والجيوش الأوروبية الأخرى أيضاً من البلاد62. بالتالي، كانت تداعيات هذا الانقلاب الأخير أوسع نطاقاً من الانقلاب السابق ومردّ ذلك جزئياً المواجهات التي أطلقتها بين مالي والقوّة التي استعمرتها سابقاً، أي فرنسا، التي كان قد وصل عديدها في البلاد إلى 5100 جندي63. وقد تعرّض الوجود العسكري الفرنسي إلى انتقادات من السكّان الماليين لفشله في القضاء على الإرهاب وللسماح باستمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد. في الواقع، سبق أن قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خفض عدد الجنود الفرنسيين في خلال صيف العام 2021 بسبب العداء المحلّي للوجود العسكري الفرنسي المستم64. وقد طرح طلب الحكومة الانتقالية المالية الجديدة من فرنسا والقوّات الأوروبية الأخرى بالخروج من البلاد أسئلةً حول شرعية وجودها أصلاً65 وأطلق خطاباً قومياً ضدّ الوجود الفرنسي الذي بات محلّ نزاع الآن. مع ذلك، تنسحب القوّات الفرنسية والأوروبية من مالي لكن ليس من منطقة الساحل. وهي تعيد تمركزها في النيجر وخليج غينيا66. وفي خطاب لماكرون في يوليو 2021، وضّح الرئيس الفرنسي أنّه سيركّز الجهود العسكرية الآن في منطقة “[الحدود الثلاثة]”، بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي، “[حيث تقع مصالح اقتصادية أكثر بكثير من تلك التي في مالي]”.67

وتدلّ الموجات الأخيرة من الانقلابات كتلك التي حصلت في مالي وبوركينا فاسو في 24 يناير 2022 على السياسات الفاشلة في المنطقة. فمع أنّ السبب الأساسي للانقلاب كان المخاوف الأمنية الخطيرة68، كان قادة الانقلاب في كلتا الحالتَين من جيل أصغر سناً إجمالاً ممّا يدلّ على فترة الحكم الطويلة غير المحمولة لمعظم القادة الأفريقيين، الذين باتوا في أواخر السبعينيات والثمانينيات من عمرهم. وبات من الصعب أيضاً تبرير التدخّل الأجنبي.

علاوة على ذلك، استعان قادة الانقلاب في مالي بالشركة العسكرية الخاصة الروسية واغنر69 لتدريب الجنود الماليين وتقديم الخدمات الأمنية لكبار المسؤولين الماليين وأيضاً للمساعدة في محاربة الإرهاب على ما يبدو، ممّا قد يشير إلى محاولة لوقف الاتّكال على فرنسا، التي لها صلات وطيدة مع القادة الطاعنين في السنّ. وبروز الشعور المناهض لفرنسا في منطقة الساحل أمر حقيقي. ففي نوفمبر 2021 مثلاً، في بوركينا فاسو، أعاق حاجز بشري مسار قافلة من الجنود الفرنسيين متّجهة إلى النيجر. ومع أنّ المحتجّين يدعمون الحرب على الإرهاب، فقد عبّروا عن معارضتهم لمشاركة فرنسا في هذه المعركة70.

وشجبت فرنسا، مدعومة بحلفائها الأوروبيين، الحضور الروسي في مالي71. وعارضت الولايات المتّحدة الحضور الروسي أيضاً.72 وقد بدأت الشركة العسكرية الروسية بنشر عناصرها في ديسمبر 2021. ونظراً إلى التشابه في التحديات التي تواجهها مالي والدول الساحلية، قد يشكّل حلّ الأزمة في مالي نموذجاً للحلّ في الدول الأخرى.

حلّ الأزمة في مالي: أهو شرط مسبق للسلام في منطقة الساحل؟

لم يحلّ وجود أكثر من 15 ألف عنصر لحفظ الأمن من الأمم المتّحدة73 و600 جندي أوروبي74 في مالي المشاكل السياسية والاجتماعية الاقتصادية المتجذّرة. وتعزى الظروف المسيطرة في المنطقة بجزء كبير منها إلى الحوكمة الرديئة. بالتالي، مهما كان مستوى الدعم والمساعدة الأمنيين، من غير الأكيد ما إذا كان من الممكن تحقيق السلام في مالي أو في منطقة الساحل. وبالفعل، فقد اتّصفت هذه البلدان بسوء الحوكمة منذ استقلالها، إذ يستشري الفشل الحكومي المقرون بغياب المشاركة والدمج السياسيَّين والفساد المتوطّن، بما في ذلك ضمن القوى الأمنية. والتوزيع غير العادل للثروة المستخرجة من التنقيب عن الموارد الطبيعية، التي يُقصى السكان المحليون من منافعها، هو عامل آخر في تفسير فشل تلك الدول. زد على ذلك أنّ الدول الساحلية عاجزة حتّى الآن عن إدارة الصراعات الإثنية والقبلية والدينية الدائرة ضمن حدودها.

وقد همّش حضور القوّات الأجنبية السكّان المحلّيين وفاقم التوتّرات المحلّية القائمة، علماً أنّ وجودها يخدم إيديولوجية المنظّمات المتطرّفة العنيفة أيضاً. بالتالي، يصبح السؤال الأساسي: ما هي الحلول التي يمكنها حلّ الصراع في مالي ومنطقة الساحل ما دامت الوسائل العسكرية/الأمنية قد فشلت؟ فالإرهاب والإتجار بالسلاح والمخدّرات والبشر مستمرّان، ممّا يولّد اقتصاداً إجرامياً مزدهراً لدى المسؤولين بحدّ ذاتهم مصلحةٌ فيه.

الطريق إلى الأمام

في خلال السنوات العشرين الماضية، كانت منطقة الساحل مسرحاً لشتّى الصراعات. وقد أفضت هشاشة الدول والحوكمة الرديئة والبطالة والصراعات الإثنية وتغيّر المناخ والاستغلال الأجنبي للموارد والانخراط العسكري الخارجي إلى ازدياد الفقر واليأس والهجرة غير الشرعية. وفاقم تعدّد المبادرات الأمنية التي أطلقتها القوى الخارجية المسائل عوضاً عن حلّها. وعقّد غياب مبادرات التنمية الفعّالة وبقاء القيادات الهرمة في الحكم والاعتماد على القوى الأجنبية الظروفَ السياسية والاجتماعية الاقتصادية، مما أدّى إلى حدوث انقلابات عسكرية. لذا من الواضح أنّ مقاربة أمنية حصراً لا تكفي. فمع أنّ محاربة المنظّمات المتطرّفة العنيفة ضرورية، ينبغي أن تجري بالتماشي مع برامج تنموية حقيقية (برامج شبابية وحكومية تركّز على إيجاد فرص العمل) تعالج الحاجات الفعلية للسكّان المحلّيين. للقيام بذلك، المصالحة بين 75مكوّنات المجتمع المالي كافة مطلب أساسي. بالتالي، ينبغي إعادة اتّفاق السلم والمصالحة وتنفيذه. ويعرف هذا الاتّفاق باسم اتّفاقية الجزائر76 وتمّ توقيعه بين الحكومة المالية وعدّة فصائل مسلّحة من الطوارق بوساطة الجزائر المجاورة في العام 2015. وتضمّ الاتّفاقية عناصر مهمّة، على غرار إنشاء مجالس محلّية ذات سلطات واسعة جدّاً وتمثيل أكبر للسكان الشماليين ضمن المؤسّسات الوطنية وضمّ المتمرّدين السابقين في الجيش المالي. وقد اعتبر عدّة فرقاء منخرطين بهذا الصراع هذه الاتّفاقية مقبولة، مع أنّها لم تُنفّذ. وكانت الفكرة الكامنة خلفها فصلَ السكان المحلّيين عن المجموعات الجهادية، التي هي غالباً بديل عن الدولة في تقديم الموارد للسكّان، ودمجَ الفصائل المسلّحة في عملية سياسية، ممّا يُنشئ بالتالي مؤسّسات شرعية يمكنها في نهاية المطاف مواجهة الحركات الجهادية.

وقد فشلت الحكومات المتتالية الهشّة وغير المستقرّة في إنشاء الظروف اللازمة لكي تلقي الجهات المتحاربة بسلاحها أرضاً. فيخشى الطوارق أنّهم إذا تخلّوا عن سلاحهم فسيذبحهم الجيش المالي كما حصل في الماضي. بالتالي، لكسب ثقة الطوارق والمجموعات الأخرى، على مالي والدول الساحلية أولاً معالجة المطالب الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية للأقلّيات من الطوارق في كلّ من تلك الدول ومعالجة مطالب المجتمع المدني. في هذا المجال، ينبغي أن تركّز اتّفاقية الجزائر، التي يدعمها، على الأقلّ كلامياً، الاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة والاتّحاد الأفريقي والولايات المتّحدة، على هذه العوامل.

ويشكّل اللجوء إلى لامركزية الدولة، التي تركّز عليها الاتّفاقية، خياراً جذّاباً يمكنه أن يحلّ بشكل جزئي التوتّرات الجهوية والإثنية.77 وتقترح قراءة معمّقة للاتّفاقية إعادةَ بناء الدولة على أساس ديمقراطي تشاركي جديد. وتكمن الصعوبة طبعاً في إعادة سلطة الدولة ووحدتها من خلال خطوات فعّالة وغير منحازة تشتمل على مشاركة المواطنين.

لسوء الحظّ، في الوقت الراهن، عدا عن الحوار المستمرّ والمفاوضات بين الجهات المتحاربة والوساطة غير المنحازة، لا طائل لأيّ توصية. فتطبيق اتّفاقية الجزائر، من خلال الجهود المتضافرة للمجتمع الدولي، يمكن أن يفتح الطريق المسدود وأن يشكّل نموذجاً للدول الساحلية المجاورة.

تبرز حاجة حقيقية إلى التعامل مع الجذور الفعلية للظروف الحالية في منطقة الساحل. ويبقى إطلاق برامج تنمية مستدامة حقيقية واحدة من أفضل المقاربات. وينبغي أن تركّز الجهات الخارجية والحكومات التي عليها أن تقدّم يد المساعدة فيتنمية الدول الساحلية على تصليح البنى التحتية (طرقات وطاقة كهربائية وأنابيب مياه وسدود) والتنمية الريفية والرقمنة والنقل. ومن غير الأكيد أنّ مقاربةً تركّز على الأمن على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستكون ملائمة.